1. Части сложносочиненного предложения разделяются запятыми , если между ними устанавливаются отношения соединительные (союзы и, да, ни... ни ), противительные (союзы а, но, да, однако, же, зато, а то ), разделительные (союзы или, либо, ли... или, ли... ли, то... то, не то... не то ), присоединительные (союзы да и, и притом, также, тоже ) и пояснительные (союзы а именно, то есть ).

Например: Повествование у меня получается строго документальным, и дальше я должен идти избранной стезей (Чив.); Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич (Булг.); На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими светила золотая луна (Булг.); В Кара-Бугазе есть соль, но нет угля, нефти... (Пауст.); Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом (Булг.); Слышался ли в открытые окна трезвон городских и монастырских колоколов, кричал ли на дворе павлин, или кашлял кто-нибудь в передней, всем невольно приходило на мысль, что Михаил Ильич серьезно болен (Ч.); Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить (Ч.); Быков плохо понимал, почему Васильев отказался от поездки, да и мало интересовали летчика личные планы поручика (Саян.).

Союзы ли... или в сложносочиненном предложении приравниваются к повторяющимся союзам, и поэтому запятая перед или ставится, в отличие от употребления этого же союза при однородных членах в простом предложении, где сочетание ли... или не образует повторяющихся союзов, вследствие чего запятая перед или не ставится.

Сравните: Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит (Л.); Сохранился ли еще в ее памяти любовный образ прекрасного моряка, или ее внимание к умершему и к его семье было дружеской благодарностью за прошлое счастье (Купр.); – Видит ли он это или не видит (Г.).

2. В сложносочиненном предложении запятая не ставится в следующих случаях:

1) если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член или общую придаточную часть.

Например: Сквозь дождь лучилось солнце и раскидывалась радуга от края до края (Пришв.); Когда взошло солнце, роса высохла и трава позеленела;

Если же придаточная часть относится только к одной из частей сложносочиненного предложения, то вторая часть его отделяется запятой.

Например: Ромашов знал отлично, что Шурочки нет в этой светлой, точно праздничной группе, но , когда он глядел туда, – всякий раз что-то сладко ныло у него около сердца, и хотелось часто дышать от странного, беспричинного волнения (Купр.);

2) если части сложносочиненного предложения объединены общим вводным словом, имеют общий обособленный член или объединяются пояснительным значением по отношению к третьей части – поясняемой ими.

Например: Словом, время уже истекло и пора было уже уходить; Вопреки всем предсказаниям синоптиков, небо уже прояснилось и дождь перестал; Вскоре мы оказались перед ущельем: внизу шумела вода и слышалось падение камней; Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой (Пауст.);

3) если части сложносочиненного предложения представляют собой номинативные или безличные предложения однородного состава.

Например: Слышишь? Хриплый стон и скрежет ярый! (П.); С деревьев капало и вокруг пахло листвой.

Однако если номинативных предложений больше чем два и союз и повторяется, то запятые ставятся – по правилу, которое действует при выделении однородных членов предложения.

Например: Шипенье подводного песка, неловкого краба ход, и пробег бычка, и круглой медузы лед (Багр.); И голубой дымок, и первых встреч неясная тревога, и на плечи наброшенный платок, казенный дом и дальняя дорога (Сим.).

Запятая ставится и в случае, если сказуемые безличных предложений не однородны по своему составу.

Например: Пахнет чем-то незнакомым, и очень жарко (О. Б.);

4) если части сложносочиненного предложения представляют собой побудительные, вопросительные или восклицательные предложения; объединяющей здесь оказывается единая интонация, в побудительных предложениях могут быть и общие частицы.

Например: Где будет собрание и кто его председатель? – общая вопросительная интонация; Как тихо вокруг и как чисто звездное небо! – общая восклицательная интонация; Пусть светит солнце и птицы поют! – общая частица; объединяющим элементом может быть и союз: Кончились майские холода, стало тепло, и зажухла черемуха. Зато наметились бутоны рябины и расцветает сирень (Пришв.).

3. В сложносочиненном предложении может стоять точка с запятой , если его части значительно распространены и имеют внутри запятые.

Например: Ужас сердце чует в этот краткий миг, который делит гул громовый на удары; а они гремят, и тучи разрываются, бросая золотые стрелы, молний из рядов своих на землю. (М. Г.) Мне это показалось парадоксом, и не сразу я понял смысл его слов; но он такой: за Кильдинским королем культурная страна, тысячи таких же, воспитавшихся в гражданской свободе, тяжком труде в горах, таких же одиноких, но невидимо связанных между собой королей. (Пришв.) Хотя он и знал дорогу, но в прошлый раз ездил к танкистам днем; ночью же все казалось другим, незнакомым. (Каз.)

4. Между частями сложносочиненного предложения может стоять тире , если вторая часть предложения заключает в себе значение результата, резкого противопоставления или представляет собой неожиданное присоединение по отношению к первой части.

Например: Поезд влетел в сумерки – и все предметы за окном слились в одну сплошную черноту (Ток.); Они посидят рядком на завалинке, покурят, поговорят о том, о сем – и быть по сему (Крут.); Сначала я старался не зачерпнуть воды или грязи в туфли, но оступился раз, оступился другой – и стало все равно (Сол.); Раз-другой прошел он по селу – и все к нему привыкли (Крут.); Быть может, он даст денег, правительство разрешит – и монастырь вновь воскреснет (Пришв.); По дубу перейдем ручей – и на болото (Пришв.); Спроси – и не скажу (Пришв.); Вначале так боишься пропускать даром минуты: ты знаешь, что время ограничено, задержат тебя по-пустому – и ты навсегда пропустишь (Пришв.); Он упорно избегал оставаться с ней наедине – то таскал за собой Пику, то жаловался на нездоровье (Фад.); Не было видно окон четвертого этажа, моргнуло – и за решеткой явилось бледное пятно (Пришв.); Положишь палочку на воду – и она поплывет по течению (Пришв.).

5. В сложносочиненном предложении может быть запятая и тире как единый знак препинания.

Например: Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало, – и от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах (Бун.); На очереди были полицейские пункты, – и там о Давиде никто ничего не слыхал (Пришв.); Еще один поворот дороги, – и она потянулась к мосту (Наб.).

Такое разделение частей сложносочиненного предложения можно считать несколько устаревшим: во-первых, из-за излишнего нагромождения знаков препинания, особенно если предложение недостаточно распространено, не осложнено внутренними выделениями; во-вторых, если части предложения распространены, то такой знак нечетко передает взаимоотношения частей, особенно если внутри имеется тире.

Употребление запятой и тире как единого знака препинания нельзя смешивать с сочетанием запятой и тире, когда каждый знак стоит на собственном основании.

Например: Он, по старой привычке, заразился было этим чувством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался, обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из риги на траву, понял и то, что пожар далеко и что ничего этого не будет, – он опять почувствовал равнодушие, опять лег (Бун.); Чувствовалось под неприятно слабеющими ногами, как снизу что-то нарастает, приподнимает, потом валит набок, расступается, – и пол все глубже уходит из-под ног (Бун.); Кто знает, сколько времени придется пробыть в тайге, – и все время за спиной Гринька и его товарищи (Шукш.).

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения

ПОРЯДОК РАЗБОРА

1. Определите тип предложения:

а) по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное);

б) по эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное);

в) по отношению к высказыванию (утвердительное или отрицательное).

2. Выделите предикативные конструкции.

3. Определите тип синтаксической связи, укажите тип союза:

а) по значению (соединительный, противительный, пояснительный);

б) по структуре (простой, составной);

в) по функции (одиночный, повторяющийся).

4. Объясните постановку знаков препинания.

5. Проведите разбор частей сложного предложения (по образцу простого предложения).

6. Составьте схему предложения.

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА

Я пожал им руки с улыбкой, и они охотно стали расссазывать о себе. (М.Пришвин.)

1.

а) Предложение повествовательное;

б) невосклицательное;

в) утвердительное.

2. Предложение сложносочиненное, в нем две предикативные основы: Я пожал им руки с улыбкой и Они охотно стали рассказывать о себе.

3. Предикативные конструкции, они связаны сочинительным союзом

и

:

а) соединительным;

б) простым;

в) одиночным.

4. В конце повествовательного предложения стоит точка; перед союзом и ставится запятая.

5. Предложение Я пожал им руки с улыбкой - двусоставное: подле-жащее я пожал - простое глагольное, выражено предикативной формой глагола; распространенное: косвенное дополнение им и прямое дополнение руки , а также обстоятельство образа действия с улыбкой относятся к сказуемому пожал ; полное.

Предложение Они охотно стали рассказывать о себе - двусоставное: подлежащее они выражено местоименным существительным; сказуемое стали рассказывать - составное глагольное, выражено инфинитивом полнозначного глагола рассказывать и вспомогательным глаголом стали ; распространенное: о себе - косвенное дополнение, а также обстоятельство образа действия охотно относятся к сказуемому стали рассказывать ; полное.

Сложные предложения с разными видами связи - это сложные предложения , которые состоят не менее чем из трёх простых предложений , связанных между собой сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.

Для понимания смысла таких сложных конструкций важно понять, как сгруппированы между собой входящие в них простые предложения.

Часто сложные предложения с разными видами связи членятся на две или несколько частей (блоков), соединённых с помощью сочинительных союзов или бессоюзно; а каждая часть по структуре представляет собой либо сложноподчинённое предложение, либо простое.

Например:

1) [Печален я ]: [со мною друга Нет ], (с кем долгую запил бы я разлуку), (кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет) (А. Пушкин).

Это сложное предложение с разными видами связи: бессоюзной и подчинительной, состоит из двух частей (блоков), связанных бессоюзно; вторая часть раскрывает причину того, о чём говорится в первой; I часть по структуре представляет собой простое предложение; II часть - это сложноподчинённое предложение с двумя придаточными определительными, с однородным соподчинением.

2) [Переулок был весь в садах ], и [у заборов росли липы , бросавшие теперь, при луне, широкую тень], (так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках) (А. Чехов).

Это сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и подчинительной, состоит из двух частей, связанных сочинительным соединительным союзом и, отношения между частями перечислительные; I часть по структуре представляет собой простое предложение; IIчасть - сложноподчинённое предложение с придаточным следствия; придаточное зависит от всего главного, присоединяется к нему союзом так что.

В сложном предложении могут быть предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи.

К ним относятся:

1) сочинение и подчинение.

Например: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге (Лермонтов).

(И – сочинительный союз, как – подчинительный союз.)

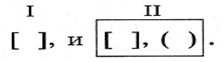

Схема этого предложения:

2) сочинение и бессоюзная связь.

Например: Уже давно село солнце, но лес еще не успел стихнуть: горлинки журчали вблизи, кукушка куковала в отдаленье (Бунин).

(Но – сочинительный союз.)

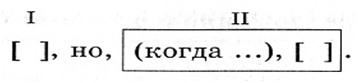

Схема этого предложения:

3) подчинение и бессоюзная связь.

Например: Когда он проснулся, уже всходило солнце; курган заслонял его собою (Чехов).

(Когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

4) сочинение, подчинение и бессоюзная связь.

Например: В саду было просторно и росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками и качелями.

(И – сочинительный союз, так что – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

В сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью рядом могут оказаться сочинительный и подчинительный союзы.

Например: Весь день стояла прекрасная погода, но , когда мы подплывали к Одессе, пошел сильный дождь.

(Но – сочинительный союз, когда – подчинительный союз.)

Схема этого предложения:

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи

Для того чтобы правильно расставить знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи, необходимо выделить простые предложения, определить тип связи между ними и выбрать соответствующий знак препинания.

Как правило, между простыми предложениями в составе сложного с разными видами связи ставится запятая.

Например: [С утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем], и [так продолжалось часа два], [потом иней исчез], [солнце закрылось], и [день прошел тихо, задумчиво, с капелью среди дня и аномальными лунными сумерками под вечер].

Иногда два, три и более простых предложения наиболее тесно связываются друг с другом по смыслу и могут быть отделены от других частей сложного предложения точкой с запятой . Чаще всего точка с запятой бывает на месте бессоюзной связи.

Например: (Когда он проснулся), [уже всходило солнце]; [курган заслонял его собою]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

На месте бессоюзной связи между простыми предложениями в составе сложного возможны также запятая , тире и двоеточие , которые ставятся по правилам расстановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении.

Например: [Уже давно село солнце], но [еще лес не успел стихнуть]: [горлинки журчали вблизи], [кукушка куковала в отдаленье]. (Предложение сложное, с разными видами связи: с бессоюзной и союзной связью.)

[Лев Толстой увидел сломанный репейник] – и [вспыхнула молния]: [появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате] (Пауст.). (Предложение сложное, с разными видами связи: сочинительной и бессоюзной.)

В сложных синтаксических конструкциях, распадающихся на крупные логико-синтаксические блоки, которые сами по себе являются сложными предложениями или в которых один из блоков оказывается сложным предложением, на стыке блоков ставятся знаки препинания, указывающие на взаимоотношения блоков, при сохранении внутренних знаков, поставленных на своем собственном синтаксическом основании.

Например: [Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы], (что дикая вырубка мне стала как сад): [каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал], и [они все стали моими], и [это всё равно что я их посадил], [это мой собственный сад] (Пришв.) – на стыке блоков стоит двоеточие; [Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву], (чтобы достать из-под нее червяка); [в это время мы подошли], и [он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листвы старой осины] (Пришв.) – на стыке блоков стоит точка с запятой.

Особые трудности вызывает постановка знаков препинания на стыке сочинительного и подчинительного союзов (или сочинительного союза и союзного слова). Их пунктуационное оформление подчиняется законам оформления предложений с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. Однако при этом выделяются и особого внимания требуют предложения, в которых несколько союзов оказываются рядом.

В подобных случаях запятая между союзами ставится, если дальше не следует вторая часть двойного союза то, так, но (в таком случае придаточное предложение может быть опущено). В других случаях запятая между двумя союзами не ставится.

Например: Надвигалась зима, и, когда ударили первые морозы, жить в лесу стало тяжело. - Надвигалась зима, и когда ударили первые морозы, то жить в лесу стало тяжело.

Можешь мне позвонить, но, если ты не позвонишь сегодня, завтра мы уедем. – Можешь мне позвонить, но если ты не позвонишь сегодня, то завтра мы уедем.

Я думаю, что, если ты будешь стараться, у тебя всё получится. – Я думаю, что если ты будешь стараться, то у тебя всё получится.

Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи

Схема разбора сложного предложения с разными видами связи

1. Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

3. Определить (по грамматическим основам) количество простых предложений, найти их границы.

4. Определить смысловые части (блоки) и вид связи между ними (бессоюзная или сочинительная).

5. Дать характеристику каждой части (блока) по строению (простое или сложное предложение).

6. Составить схему предложения.

ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ

[Вдруг навалился густой туман ], [как будто стеной отделил он меня от остального мира], и, (чтобы не заблудиться ), [я решил

Сложные синтаксические конструкции – сложные предложения, состоящие из трех и более предикативных единиц, связанных между собой разнотипными связями (сочинение, подчинение, бессоюзие): Ехал к ней (экстрасенсу) сутки поездом с радостью и надеждой, а потратила она на меня 20-25 минут и за это время три раза спросила, все ли вопросы я задал (Комсомольская правда, 22.10.2009). В данном предложении наблюдаем два типа связи: сочинение и подчинение. Тряхнула вот стариной: у меня первое образование актерское, но не знаю, в какую часть картины этот эпизод попал после монтажа (Комсомольская правда, 22.10.2009) – все три типа связи: бессоюзная, сочинительная, подчинительная.

Знаки препинания ставятся в соответствии со структурно-семантическим принципом.

Упражнения

1. Расставьте и объясните недостающие знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. Вставьте пропущенные буквы. Назовите типы связи в предложениях.

I. 1. Так и чу...ств...валось Оленину особ...но в этот вечер что тут в станиц... его дом его семья все его счастие и что (н...) когда (н...) где он (н...) жил и жить (н...) будет так счастливо как в этой ст...ниц... (Л. Н. Толстой). 2. И вот прямо скажу понять (н...) могу до сих пор каким это образом тогда Оля такая (н...) доверчивая с первого почти слова начала его /Версилова/ слушать? (Ф. М. Достоевский). 3. Я проснулся около половины один...адцатого и долго (н...) верил глазам своим на диване на котором я вчера заснул сидела моя мать а рядом с нею (н...) счастная соседка мать сам...убийцы (Ф. М. Достоевский). 4. Я пон...л хороший снимок получа...тся когда хоч...шь н... просто зап...ч...тлеть вот эту березу речку лесную опушку а дума...шь как (бы) сохр...нить зап...х р...систого утра или снежный ар...мат январ...ского дня пение зябл...ка в светлой берез...вой рощ... (В. М. Песков). 5. Какая бы струна (н...) прозвучала все равно знаю она ра...р...стется в тихую и правдивую мелодию в наш...й переписк... (П. Шмидт). 6. С первой минуты во...стания с той самой минуты когда командир брон...носца в ужас... и отчаяни... бросился на колени перед командой когда разд...лись первые в...нтовочные залпы и трупы некоторых офицеров пол...тели за борт когда матрос Матюшенко в треском отодрал дверь адм...ральской к...юты той самой к...юты мимо которой до сих пор страшно было даже проходить с той самой минуты Р...дион Жуков жил думал действ...вал так (же) как и б...льшинство остальных матросов в легком туман... в в...сторге в жару до тех пор пока (н...) пр...шлось сдат...ся румынам и высадит...ся в Констанце (В. П. Катаев). 7. (В) течени... ее /революции/ вам будет казат...ся как нам на войне что жизнь пр...кратилась все личное кончилось что (н...) чего на свете больше (н...) происходит а только уб...вают и ум...рают а если мы доживем до записок и м...муаров об этом времени и прочтем эти воспоминания мы убедимся что за эти пять или десять лет пережили больше чем иные за целое столетие (Б. Л. Пастернак). 8. Когда общ...ство перестанет ж...леть слабых и угн...те...ых тогда ему же самому станет плохо оно оч...рстве...т и засохн...т стан...т развратно и бе...плодно (Ф. М. Достоевский). 9. Во время кадрил... (н...) чего значительного (не) было сказа...о ш...л пр...рывистый разг...вор то о Корсунских муже и жене которых он /Вронский/ очень забавно описывал как милых сорок...летних детей то о будущ...м обществе...ом театре и только один раз разг...вор затронул ее /Кити/ за живое когда он спросил о Левине тут ли он и пр...бавил что он очень понравился ему (Л. Н. Толстой).

II. 1. Но (н...) мало и лишних центов сорвал он /рикша/ с англичан осадив себя на всем бегу у под...езда какого (нибудь) отеля или конторы и бросив оглобли он так жалос...но м...рщился так поспешно выкидывал вперед дли...ые тонкие руки сл...жив ковшиком мокрые обез...ян...и ладони что нельзя было (н...) пр...бавить (И. А. Бунин). 2. Хотя п...ртизаны (н...) соглашались уходить из Лис...его отока пока их (н...) нагон...т бегущие за ними следом на телегах партизан...кие семьи последние были уже в (не) многих переходах от лагеря и в лесу шли пр...готовления к скорому снятию стоянки и перенесению ее дальше на восток (Б. Л. Пастернак). 3. В то время как ден...щик Николаевых снимал с него /Ромашова/ грязные г...лоши и очищал ему кухо...ой тряпкой сапоги а он прот...рал платком зап...тевшие в тепле очки поднося их (в) плотнгую к близ...руким глазам из гостиной послышался звонкий голос Александры Петровны (А. И. Куприн). 4. Иногда одну из г...лош засасывало так сильно что из нее выскакивала нога и тогда Ромашову пр...ходилось б...л…нсируя на одной ноге другой ногой (в) потьмах (на) угад от...скивать и...чезнувшую к...лошу (А. И. Куприн). 5. И вдруг ее /старухи/ к...ричневое лицо собралось в чудовищную отвр...тительную грим...асу плача губы ра...тянулись и опустились по углам вниз все личные мускулы напр...глись и задр...жали брови поднялись (к) верху наморщив лоб глубокими складками а из глаз необычайно часто посыпались крупные как горош...ны слезы (А. И. Куприн). 6. По временам срывалась с вершины тон...нькая веточка и чрезвычайно ясно слышалось как она падая с ле...ким треском зад...вала за другие ветви (А.И. Куприн). 7. Мной овладело тихое оч...рование этого торжестве...ого холодного безмолвия и мне казалось что я чувствую как время медле...о и бе...шумно проходит мимо меня (А. И. Куприн). 8. К скольким тысячам вопросов служит ключ...м это знание что в творчеств... работает только своя мысль и она одна опр...деляет основную силу творчества (М. М. Пришвин). 9. Дети чу...ствуют как музыка пр...роды ст...новит...ся тише н...жнее и б...гаче но они (н...) находят слов что (бы) выр...зить свои вп...ч...тления и переж...вания (В. А. Сухомлинский).

2. Расставьте знаки препинания в предложениях с разными видами связи, составьте схемы.

I. 1. Она выр...сла с...ротой жила одна а тут этой ветр...ой ночью она услышала как тяж...ло дыш...т спасе...ый ею человек и пон...ла что он ей теперь (н...) чужой (К. Г. Паустовский). 2. Эта молодая женщина с которой он /Гуров/ (н...) когда (н...) увид...тся (н...) была с ним счасчл...ва он был пр...ветлив с ней и сердеч...н но все же в обращени... с ней скв...зила тенью ле...кая насме...ка (А. П. Чехов). 3. (Н...) в бокс (н...) в кла...ическую борьбу Женьку (н...) взяли хиловат все (таки) да и груп...ы полностью ук...мпл..ктова...ы (Россия. 1992. № 8). 4. Зима у нас дли...ая зат...жная лето гораздо короче зимы и осень проходит мгнове...о и оставля...т вп...ч...тление промелькнувш...й за окном золотой птиц... (К. Г. Паустовский). 5. Воздух ш...вельнулся и послышался пр...рывистый ра...кат как если бы передвигали (н...) что громоз...кое однако гораздо ближе чем они пр...дставляли себе час назад (Л. М. Леонов). 6. И если случит...ся самое страшное и последнее друг мой станет р...внодушным к тому чем я г...рю то я воз...му палку свою дорожную и выйду из дома и св...тыня моя остан...тся все равно (н...) тронутой (М. М. Пришвин). 7. Встречные солдаты к...зыряли офицерам г...мназисты кланялись Никитину и видимо всем гуляющ...м сп...шивш...м в сад на музыку было очень приятно глядеть на к...в...лькаду (А. П. Чехов). 8. О том как кончатся совреме...ые государства и мир и чем вновь обновится соц...альный мир он ужасно долго отмалчивался но (на) конец я (таки) вымуч...л из него однажды несколько слов (Ф. М. Достоевский). 9. И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ноч... через кусты да водомоины а мужич...к Осфрон его пожалуй к себе на двор н... пустит да еще чего доброго шею ему намнет не беспокой (де) чес...ных людей (И. С. Тургенев). 10. Он /Степан Аркадьич/ проч...л рук...водящ...ю статью в которой об...яснялось что в наше время соверше...о напрасно поднимается вопль о том будто (бы) р...дикализм угрожает погл...тить все конс...рвативные элементы и будто (бы) правительство обяза...о принять меры для под...вления революц...о...ой гидры что напротив «по нашему мнению опасноть лежит н... в мнимой революц...о...ой гидре а в упорстве традицио...ости тормозящ...й прогре...» (Л. Н. Толстой).

II. 1. А большой окрытый на л...гуну б...лкон сиял св...чами в стекля...ых к...лпаках осыпа...ых (н...) сметной м...шкарой бл...стел скатертью дли...ого стола уставле...ого посудой бутылками и вазами со льдом и белел смок...нгами сидевших которые (н...) молчно хотя и сдержа...о б...рмотали себе в горло меж тем как бос...ногие полные слуги похожие на нянек шуршали голыми подошвами пр...служивая им а гр...мадная китайская ц...новка ребром пр...веш...ная над ними к потолку все махались и махались пр...водимая в движени... малайцами сидевш...ми за стеной (н...) доходящей до потолка и все веяла веяла ветром на обеда...щих на их холодные мокрые лбы (И. А. Бунин). 2. - Наверное я еще должен бл...гословить вас и спасибо вам говорить за свою (не) волю за то что вы освободили меня от семьи от сына от дома от дела ото всего что мне дорого и чем я жив (Б. Л. Пастернак). 3. Я думал что мне вовсе (не) удаст...ся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бе...сильной тоске ворочат...ся с боку на бок (по) этому я решил лучше (н...) снимать платья чтобы потом хоть (н...) много утомить себя одн...образной хо...ьбой по комнате. Но со мной случилась очень стра...ная вещ... мне показалось что только на минутку закрыл глаза когда же я раскрыл их то скво...ь щели ставень уже тянулись дли...ные яркие лучи со...нца в которых кружились бе...числе...ные золотые пыл...нки (А. И. Куприн). 4. Василий Андреич может быть выт...рговал бы и еще так как лес находился в его округ... и между ним и деревен...кими уез...ными купцами уже давно был установлен порядок по которому один купец (не) повышал цены в округ... другого но Василий Андреич узнал что губерн...кие лес...торговцы хотели ехать торговать Грячкинскую рощу и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком (Л. Н. Толстой). 5. Говорили что в Швейцарии у него /Николая Николаевича/ осталась новая молодая пас...ия (недо) конче...ые дела (недо) писа...ая книга и что он только окунется в бурный отечестве...ый вод...ворт а потом если вынырн...т (не) вредимым снова махнет в свои Альпы только его и видели (Б. Л. Пастернак).

§ 161. В разных частях сложных синтаксических конструкций по условиям контекста могут оказаться два двоеточия , двоеточие и тире . При расстановке этих знаков учитываются их смысловая значимость и их возможная замена, которая создает условия для передачи смысловых оттенков и, следовательно, для вариантного употребления знаков.

1. Если несколько частей сложного предложения последовательно связаны значениями причины, пояснения (возможна подстановка союзов потому что, а именно ), то, вопреки общему правилу (и в том и в другом случае правила предусматривают постановку двоеточия), возможна замена одного из двоеточий знаком тире для передачи разных оттенков значения. Ср. примеры: Было жалко Алпатову Гуська: с этим стариком связывалось всё лучшее в детстве и всегда казалось: из всех людей на свете нет лучше и нет роднее Гуська (Пришв.). – Было жалко Алпатову Гуська: с этим стариком связывалось всё лучшее в детстве и всегда казалось – из всех людей на свете нет лучше и нет роднее Гуська; Фрол хорошо знал Степана. Случилось так, как он, наверно, ждал: нервы Степана напряглись до предела, он не выдержал: заслышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему (Шукш.) – …Случилось так, как он, наверно, ждал: нервы Степана напряглись до предела, он не выдержал – заслышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему (двоеточие указывает на основное членение предложения, а тире является внутренним знаком).

2. Если в разных частях сложного предложения употребляются знаки двоеточие и тире, то при желании изменить смысловые акценты между частями возможно поменять местами эти знаки. Ср.: Вечером я зажигаю его [фонарь] и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго – на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут (Пауст.). – Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго: на Прорве слишком много помех – то за соседним кустом начнет кричать коростель, то…

Однако по условиям контекста взаимозаменяемость знаков не всегда возможна.

Взаимозаменяемость двоеточия и тире невозможна, когда связь между основными частями сложной конструкции подчинительная (вторая часть поясняет первую часть): В бывших соляных складах теперь ревниво поддерживается нужная температура: интеллектуальные машины капризны – отзываются на малейшее охлаждение и потепление (Тендр.) – тире стоит между частями предложения, тесно связанными по смыслу (речь идет об одном предмете: машины капризны и машины отзываются). Двоеточие же членит всю сложную конструкцию на две части, ср.: В бывших соляных складах теперь ревниво поддерживается нужная температура: интеллектуальные машины капризны, так как (и потому ) отзываются на малейшее охлаждение и потепление .

Если же связь между основными частями сложной конструкции сочинительная, а взаимоотношения внутри одной из частей допускают варианты в их осмыслении, то взаимозаменяемость двоеточия и тире возможна. Ср.: Сколько времени у нас проходит между последним клочком снега в лесу и тем днем замечательным, когда из шоколадного цвета напряженных березовых почек выглянут зеленые подкрыльники, и кажется тогда – почки эти, как жучки: поднимутся и вдруг все улетят (Пришв.). – …и кажется тогда: почки эти, как жучки, – поднимутся и вдруг все улетят .

§ 162. Если в предложении употребляется несколько тире, то необходимо учитывать функцию каждого из знаков.

1. Тире может повторяться только в равнозначной позиции:

а) при усилении значения каждого из перечисляющихся членов: Памятник свободе – неволе – стихии – судьбе и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей (Цвет.);

б) при параллелизме строения частей сложного предложения: Но в радости моей – всегда тоска, в тоске всегда – таинственная сладость! (Бун.)

2. Нежелательно (даже при авторском употреблении) повторение знака тире, когда знаки ставятся на разном основании: – А это – грот, – поясняет Володя, глядя себе под ноги, – тоже наш грот, здесь все наше, – хочешь, полезем! (Цвет.) – здесь первое тире стоит между подлежащим и сказуемым, второе и третье – выделяют авторские слова, четвертое – в бессоюзном сложном предложении в составе прямой речи.

§ 163. Возможны варианты в расстановке знаков при использовании точки с запятой и тире , точки с запятой и двоеточия . В каждом конкретном случае варианты отличаются смысловыми оттенками. Ср.: Деревья тут валятся, и вода, как испуганная, бросается в сторону; там она опять подмывает деревья (Пришв.). – Деревья тут валятся, и вода, как испуганная, бросается в сторону – там она опять подмывает деревья (точка с запятой указывает на равнозначность частей предложения, тире подчеркивает смысловую зависимость последней части от предыдущей); Вскоре дорога наша определилась, мы едем по правому высокому берегу реки; сквозь неодетые лиственные и разные хвойные деревья виднеется внизу широкая долина Тоймы (Пришв.). – Мы едем по правому высокому берегу реки: сквозь <…> деревья виднеется внизу <…> долина Тоймы (двоеточие подчеркивает пояснительный характер последней части предложения).

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ И ПРАВИЛА РУБРИЦИРОВАНИЯ

§ 164. Деловые, а также научные, специальные тексты часто включают в себя различные перечни, составные части, которые требуют условных обозначений. Такие перечни нуждаются в соблюдении последовательности в использовании обозначений рубрик (разделов, подразделов, глав, подглавок и т. д.), а сам текст – в логической четкости членения. Последнее достигается применением ряда технико‑пунктуационных правил.

Для обозначения частей перечней используются: прописные буквы и римские цифры – в качестве показателя высшего уровня членения;

Арабские цифры – для обозначения среднего уровня членения;

Арабские цифры со скобкой и строчные буквы со скобкой – для обозначения низшего уровня членения.

При использовании данных обозначений соблюдаются правила:

а) строчные буквы не употребляются без скобок;

б) после строчных букв и арабских цифр со скобками не ставится точка;

в) римские цифры и прописные буквы употребляются без скобок:

г) после прописных букв и римских цифр, использованных в самом тексте, при абзацном отступе, ставится точка:

д) после прописных букв и римских цифр, использованных в середине строки, вне текста (в качестве заголовков при обозначении крупных разделов), точка не ставится;

е) при рубрицировании посредством цифр и букв со скобками части текста отделяются друг от друга либо запятыми, либо (при значительной усложненности) точками с запятыми; точки при скобочных обозначениях не рекомендуются, они ставятся в конце рубрик, оформленных при помощи букв и цифр без скобок;

ж) с прописных букв начинается текст рубрик, оформленных цифрами и буквами с точками; со строчных – рубрики, оформленные цифрами и буквами со скобками.

Некоторые примеры:

1. Строительные материалы и изделия:

1) природные каменные;

2) керамические, получаемые в результате обжига глины (кирпич, керамические блоки, черепица, облицовочные плиты и т. п.);

3) вяжущие вещества (известь, цементы, бетоны);

4) искусственные каменные материалы и изделия (силикатный кирпич, асбоцементные и бетонные изделия);

5) лесные материалы;

6) металлические материалы;

7) стекло и изделия из стекла;

8) теплоизоляционные материалы;

9) лаки, краски и др.

Ср. возможный вариант:

I. Строительные материалы и изделия:

1. Природные каменные.

2. Керамические, получаемые в результате обжига глины:

1) кирпич,

2) керамические блоки,

3) черепица,

4) облицовочные плиты и т. п.

3. Вяжущие вещества:

1) известь,

2) цементы,

3) бетоны.

4. Искусственные каменные материалы и изделия:

1) силикатный кирпич,

2) асбоцементные и бетонные изделия.

5. Лесные материалы.

6. Металлические материалы.

7. Стекло и изделия из стекла.

8. Теплоизоляционные материалы.

9. Лаки, краски и др.

§ 165. Если перечень оформлен как составная часть предваряющего его предложения, то возможно использование лишь низшего уровня членения и невозможны знаки конца предложения (точки) внутри перечня.

Некоторые примеры:

Перемена призывного участка допускается лишь до 1 мая года призыва. После этого срока перемена призывного участка может быть допущена только в случае, если призывник:

а) переведен администрацией на работу в другую местность;

б) переехал на новое место жительства в составе семьи либо в связи с получением жилплощади;

в) принят в учебное заведение и выбывает для продолжения образования или окончил учебное заведение и по путевке направляется на работу. (Закон о всеобщей воинской обязанности.)

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18лет, при этом братья, сестры и внуки – при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

б) отец, мать, супруг (жена, муж), если они достигли 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо являются инвалидами;

в) один из родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности; если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает;

г) дед и бабушка – при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать. (Закон о государственных пенсиях в Российской Федерации.)

§ 166. Если в рубрики с системой обозначений низшего уровня включается самостоятельное предложение, начинающееся прописной буквой, то в конце этой рубрики независимо от внутренней точки ставится точка с запятой. Например:

Состав подписи меняется в зависимости от вида и особенностей иллюстраций:

а) под иллюстрациями издания ставят только порядковый номер: 1, 2, 3 и т. д. Делается это тогда, когда нет нужды определять содержание изображаемого: всё ясно из самой иллюстрации (например, воспроизведены обложки книг), а условное сокращённое обозначение представляется излишним по соображениям экономичности или художественно‑одюрмительским;

б) под иллюстрациями издания ставят условное сокращённое обозначение рис. и порядковый номер иллюстрации: Рис. 1 , Рис. 2 и т. д.;

в) под иллюстрациями (всеми и некоторыми) ставят только тему изображения (собственно подпись). Делается это в случаях, когда иллюстрации непосредственно не связаны с текстом и в тексте нет прямых ссылок на них. Например, под портретами ученых в учебнике, где другие иллюстрации пронумерованы…;

г) под всеми иллюстрациями издания ставят и условное сокращённое обозначение иллюстрации с порядковым номером и собственно подпись. Делается это тогда, когда все иллюстрации тесно связаны с текстом и текст содержит ссылки на них… (Справочная книга редактора и корректора).

§ 167. Система нумерации рубрик может складываться только из арабских цифр с точками, где вхождение в предыдущую рубрику обозначается наращиванием цифровых показателей, например:

1. Знаки препинания в рубриках

1.1. Знак препинания в конце рубрики

Точку в рубрике, вынесенной в отдельную строку, опускают, за исключением изданий для начинающих читать детей (напр., в букваре), чтобы не мешать закреплению стереотипа: в конце предложения надо ставить точку.

Остальные знаки препинания (многоточие, восклицательный, вопросительный знаки) сохраняют.

1.2. Точка в середине заголовка

В заголовке из двух самостоятельных, синтаксически не связанных предложений между ними ставят точку, а в конце, по общему правилу, точку опускают.

1.3. Точка после номера, литеры, родового обозначения

Точку ставят, если номер, литеру и т. д. набирают в одну строку с тематическим заголовком, и опускают, если номер, литера и т. д. выделены в отдельную строку. Напр.:

Глава 1

и т. д. (Справочная книга редактора и корректора.)

§ 131. В сложных синтаксических конструкциях, т. е. в сложных предложениях с разнотипной синтаксической связью (с сочинением и подчинением; с сочинением и бессоюзной связью; с подчинением и бессоюзной связью; с сочинением, подчинением и бессоюзной связью), знаки препинания ставятся на общих основаниях (см. § 112, 115, 119, 127) – учитывается вид союзов, смысловые взаимоотношения частей предложения, порядок их расположения: На самых молодых березках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки, но лес еще не одет, и на этот еще голый лес в нынешнем году прилетела кукушка: кукушка на голый лес – считается нехорошо (Пришв.); В лесу на прогулке иногда в раздумье о своей работе меня охватывает философский восторг: кажется, будто решаешь мыслимую судьбу всего человечества (Пришв.); Лев Толстой увидел сломанный репейник – и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи‑Мурате (Пауст.).

§ 132. В сложных синтаксических конструкциях, распадающихся на крупные логико‑синтаксические блоки, которые сами по себе являются сложными предложениями или в которых один из блоков оказывается сложным предложением, на стыке блоков ставятся знаки препинания, указывающие на взаимоотношения блоков, при сохранении внутренних знаков, поставленных на своем собственном синтаксическом основании: Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы, что дикая вырубка мне стала как сад: каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал, и они все стали моими, и это всё равно что я их посадил, это мой собственный сад (Пришв.) – на стыке блоков стоит двоеточие; Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву, чтобы достать из‑под нее червяка; в это время мы подошли, и он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листвы старой осины (Пришв.) – на стыке блоков стоит точка с запятой.

Примечание. В сложных синтаксических конструкциях употребление знаков препинания регулируется степенью их (знаков) разделяющей силы. Например, если на стыке предложений, состоящих из двух частей, достаточно запятой, то в сложных синтаксических конструкциях при наличии внутренних знаков используется точка с запятой: Утка гуляет ночью, а перед зарей, до мороза, спешит к гнезду; если можно уйти, то прикрывает чем‑нибудь яйца (Пришв.). Точка с запятой ставится и тогда, когда во внутренних частях конструкции, между частями сложного предложения, имеются тире: Кое‑где на темной воде отражались звезды; они дрожали и расплывались – итолько по этому можно было догадаться, что река текла быстро (Ч.); Направо и налево поля молодой ржи и гречихи, с прыгающими грачами; взглянешь вперед – видишь пыль и затылки, оглянешься назад – видишь ту же пыль и лица… Впереди всех шагают четыре человека с шашками – это авангард (Ч.).

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Правила русской орфографии и пунктуации

Правила русской орфографии и пунктуации полный академический справочник..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Буква – Название буквы

Аа – а

Бб – бэ

Вв – вэ

Гг – гэ

Дд – дэ

Ее, Ёё– е, ё

Жж – же

Зз – зэ

Ии – и

Йй – и краткое

Кк – ка

Основной принцип употребления букв

Общие правила употребления букв определяют передачу на письме парных твердых и мягких согласных, а также звука («йот»).

Между звуками и буквами алфа

Основной принцип передачи на письме значимых частей слов

В основе правил русской орфографии лежит принцип необозначения на письме мены звуков под влиянием положения в слове.

Звуки в составе слова находятся в неравных условиях. В

Особенности написания некоторых категорий слов

В словах иноязычного происхождения (особенно в собственных именах), а также в аббревиатурах встречаются написания, отступающие от общих правил употребления букв. Например, в некотор

Буквы а – я, у – ю

§ 1 . Буквы а, у употребляются:

Для передачи гласных а, у в начале слова и после гласных, напр.: ад, алы

Буквы э – е

§ 6 . Буква э пишется в начале корня для передачи гласного э (без предшествующего j):

1.

Буквы и – ы

§ 11 . Буква и пишется:

1. Для передачи гласного и в начале слова и после гласных, напр.: имя, издавна,

Буквы а, у

§ 13 . После ж, ш, ч, щ, ц пишутся буквы а, у (и не пишутся я, ю), нап

Буквы и, ы

§ 14 . После ж, ш, ч, щ пишется буква и (и не пишется ы), напр.: жи

Буквы о, ё, е на месте ударных гласных

§ 17 . После ж, ч, ш, щ для передачи ударного гласного э пишется буква е, напр.:

Буквы о, е на месте безударных гласных

§ 20 . В безударном положении после ж, ч, ш, щ пишется буква е – в соответствии как с ударным

Буквы о и е после ц

§ 22. После ц для передачи ударного гласного о пишется буква о, для передачи ударног

Буква э после шипящих и ц

§ 25. Буква э пишется после букв ж, ч, ш, ц только в следующих особых случаях.

1. В аббревиат

Буква й

§ 26. Буква й пишется для передачи звука («йот») после гласных в конце слова или перед согласными, напр.: ма

Буква ь как знак мягкости согласного

§ 29. Буква ь пишется для обозначения мягкости парного согласного в конце слов, напр.: голубь, оставь, тетрадь, грязь, жаль, семь,

Не после шипящих

§ 31. Буква ь пишется (независимо от произношения) в следующих грамматических формах:

а) в сложных числительных перед

После шипящих

§ 32. После ж, ш, ч, щ буква ь пишется по традиции в следующих грамматических формах:

а) на к

Правописание безударных гласных

§ 33. Общее правило. Написание букв на месте безударных гласных устанавливается путем проверки другими словами и формами, где в той же значимой части слова (в том ж

Безударные гласные в корнях

§ 34. В соответствии с общим правилом (см. § 33) написание букв на месте безударных гласных в корнях устанавливается путем проверки словами и формами с тем же корне

Особенности написания отдельных корней

§ 35. Имеются корни, в которых написание букв на месте безударных гласных не соответствует общему правилу, а подчиняется традиции. К ним относятся следующие корни с

Безударные гласные в приставках

§ 38. В соответствии с общим правилом (см. § 33) написание букв на месте безударных гласных в приставках (кроме приставки раз‑/роз‑ , см. § 40) у

Безударные гласные в суффиксах

§ 42. В соответствии с общим правилом (см. § 33) написание букв на месте безударных гласных в суффиксах устанавливается путем проверки словами и формами с тем же су

Особенности написания отдельных суффиксов

§ 45. −енн‑, −ян‑. В именах прилагательных, образованных от существительных, следует различать суффиксы −енн‑ и −

Безударные беглые гласные в корнях и суффиксах имен существительных и прилагательных

Вводные замечания. Правильное написание буквы на месте безударного гласного в ряде случаев определяется беглостью этого гласного.

Беглый гласный появляется

Безударные соединительные гласные

§ 65. При соединении основ двух и более слов в одно сложное слово, а также при образовании сложных слов с составными частями интернационального характера использует

Безударные гласные в падежных окончаниях

§ 67. В соответствии с общим правилом (см. § 33), написание букв на месте безударных гласных в окончаниях устанавливается путем проверки формами слов с тем же оконч

Падежные формы существительных на -ий, -ие, -ия

1. Существительные с неодносложной основой муж. и сред, рода на −ий и −ие в предл. п. и жен. рода на −ия в дат. и предл. п. ед. ч. имеют в безударном положени

Гласные в глагольных окончаниях

§ 74. Написание безударных гласных в глагольных окончаниях подчиняется общему правилу (см. § 33): неударные окончания проверяются соответствующими ударными. Примене

Безударные частицы не и ни

§ 77. Существуют две разные по значению и употреблению частицы – не и ни. Ср. случаи, когда они высту

Глухие и звонкие согласные

§ 79. Общее правило. Парные глухие согласные звуки п, ф, т, с (и соответствующие мягкие), к, ш на конце слова и перед глухими согл

Непроизносимые согласные

§ 83. В группах согласных один из согласных может не произноситься: в сочетаниях стн, стл, здн, рдц, рдч, стц, здц, нтск, ндск, ндц, нтств, стск

Группы согласных на стыке значимых частей слова

§ 84. Прилагательные с суффиксом −ск‑ , образованные от слов с основой на гласную + ск, оканчиваются на −

Двойные согласные на стыке значимых частей слова

§ 93. Двойные согласные пишутся на стыке приставки и корня, если приставка кончается, а корень начинается одной и той же согласной буквой, напр.: беззаконный, бе

Двойное н и одно н в суффиксах прилагательных и существительных

§ 97. С двойным н пишутся суффиксы −енн (ый), −ственн (ый), −енн (ий)

Полные формы

§ 98. Пишутся с нн суффиксы полных форм страдательных причастий прошедшего времени: −нн‑ и −ённ‑

Краткие формы

§ 100. Краткие формы страдательных причастий прошедшего времени пишутся с одним н, напр.: читан, читана, читано, читаны; прочитан

Двойное н и одно н в словах, образованных от прилагательных и причастий

§ 105. Наречия на −о, существительные с суффиксами −ость, −ик, −иц (а), образованные от прилагательных и страдательны

Двойные согласные в русских корнях

§ 106. Двойные согласные пишутся в корнях русских (не заимствованных) слов в следующих случаях.

Двойное ж пишется в словах

Двойные согласные в заимствованных (иноязычных) корнях и суффиксах

§ 107. Написание двойных согласных в корнях заимствованных (иноязычных) слов определяется в словарном порядке, напр.: аббревиатура, акклиматизация, аккомпанемент

Косая черта

§ 114. Сфера применения знака / (косая черта) – научная и деловая речь. Он употребляется в следующих функциях.

1. В функции, близкой к союзам и

Апостроф

§ 115. Знак апостроф – надстрочная запятая – имеет в русском письме ограниченное применение. Он используется при передаче иностранных фамилий с начальными буквами Д

Знак ударения

§ 116. Знак ударения – знак ́, который ставится над гласной буквой, соответствующей ударному звуку. Этот знак может употребляться последовательно и выборочно.

Общие правила

§ 117. Следующие разряды слов пишутся слитно.

1. Слова с приставками, напр.:

а) с русскими приставками: безаварийный, бескасс

Нарицательные имена

§ 119. Следующие разряды существительных пишутся слитно.

1. Существительные, слитное написание которых определяется общими правилами: сло

Имена, псевдонимы, прозвища, клички

§ 123. Пишутся раздельно:

1. Сочетания русского имени с отчеством и фамилией или только с фамилией, напр.: Александр Сергеевич Пушкин,

Географические названия

§ 125. Пишутся слитно:

1. Названия со вторыми частями −город, −град, −дар, −бург, напр.: Звенигород, Б

Имена прилагательные

§ 128. Следующие разряды прилагательных пишутся слитно.

1. Прилагательные, слитное написание которых определяется общими правилами: слова

Имена числительные

§ 132. Пишутся слитно:

а) количественные числительные со второй частью −дцать, −надцать, −десят, −сто, −

Местоименные слова

Местоименные слова (противопоставляемые словам знаменательным) выступают в роли существительных (напр., кто, что), прилагательных (напр., какой, такой), наречий (нап

Наречия

Вводные замечания. Наречия, образованные с помощью приставок от слов различных частей речи, в соответствии с общими правилами слитного и раздельного написания пишут

Служебные слова и междометия

§ 140. Пишутся слитно следующие служебные слова и междометия.

1. Предлоги, образовавшиеся из предложно‑падежных сочетаний: ввиду,

Сочетания с частицами

§ 143. Пишутся через дефис сочетания со следующими частицами.

1. С частицами −де, −ка, −те, −то, −с,

Слитное написание не

§ 145. Вне зависимости от грамматической принадлежности слова отрицание не пишется слитно в следующих случаях.

1. Если после

Корректирующие правила

(правила координации)

Вводные замечания. Назначение этих правил – предупреждать появление таких написаний, которые следуют из основных пра

Собственные имена людей, животных, мифологических существ и производные от них слова

§ 159. С прописной буквы пишутся личные имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища, напр.: Ольга, Алёша, Александр Сергеевич Пушкин, Пётр Ильич Чайковский, А

Географические и административно-территориальные названия и производные от них слова

§ 169. В географических и административно‑территориальных названиях – названиях материков, морей, озер, рек, возвышенностей, гор, стран, краев, областей, насе

Астрономические названия

§ 178. В названиях небесных тел, созвездий и галактик с прописной буквы пишутся все слова, кроме родовых наименований (звезда, комета, созвездие, планета, астеро

Названия исторических эпох и событий, календарных периодов и праздников, общественных мероприятий

§ 179. В названиях исторических эпох и событий, календарных периодов и праздников с прописной буквы пишется первое слово (которое может быть единственным), напр.:

Названия, связанные с религией

Написание названий, связанных с религией, подчиняется общим правилам, однако учитываются традиционные способы представления отдельных групп названий, сложившиеся в церковно‑ре

Названия органов власти, учреждений, организаций, обществ, партий

§ 189. В официальных составных названиях органов власти, учреждений, организаций, научных, учебных и зрелищных заведений, обществ, политических партий и объединений

Названия документов, памятников, предметов и произведений искусства

§ 194. В составных названиях важнейших документов и сборников документов, государственных законов, а также архитектурных и других памятников, предметов и произведен

Названия должностей, званий, титулов

§ 196. Названия должностей, званий, титулов пишутся со строчной буквы, напр.: президент, канцлер, председатель, министр, премьер‑министр, заместитель минис

Названия орденов, медалей, наград, знаков отличия

§ 197. Названия орденов, медалей, наград, знаков отличия, не сочетающиеся синтаксически с родовым наименованием, заключаются в кавычки и в них пишутся с прописной б

Названия товарных знаков, марок изделий и сортов

§ 198. Названия видов и сортов сельскохозяйственных культур, овощей, цветов и т. п. – термины агрономии и садоводства – выделяются кавычками и пишутся со строчной б

Прописные буквы в особом стилистическом употреблении

§ 201. С прописной буквы пишутся некоторые наименования в текстах официальных документов, сообщений, договоров, напр.: Высокие Договаривающиеся Стороны, Чрезвыча

Аббревиатуры и производные от них слова

Вводные замечания. Аббревиатуры – это существительные, состоящие из усеченных слов, входящих в исходное словосочетание, или из усеченных частей исходного сложного с

Графические сокращения

Графические сокращения, в отличие от аббревиатур, не являются самостоятельными словами. При чтении они заменяются словами, сокращением которых являются; исключение: и. о. (ис

Правила переноса

Вводные замечания. При расположении текста на странице (печатной, машинописной, рукописной) нередки случаи несовпадения конца строки со знаком пробела, из‑за

О назначении и принципах пунктуации

Обслуживая потребности письменного общения, пунктуация имеет четкое назначение – способствовать расчленению письменного текста для облегчения его понимания. Расчленение же может име

Знаки препинания в конце предложения

§ 1. В зависимости от цели сообщения, наличия или отсутствия эмоциональной окраски высказывания в конце предложения ставится точка (повествование,

Неромантичный человек

Говорят, что молодость – самое счастливое время в жизни. Это говорят те, кто давно был молод и забыл, что это такое (Ток.).

Точка ставится после первого предложения

Знаки препинания в начале предложения

§ 4. В начале предложения для обозначения логического или содержательного разрыва в тексте, резкого перехода от одной мысли к другой (в начале абзаца), ставится

§ 5. При смысловом подчеркивании отдельных членов вопросительного или восклицательного предложения знаки препинания ставятся после каждого из членов, которые оформл

Членение предложения с помощью точки

§ 9. При парцелляции (т. е. при расчленении повествовательного предложения на самостоятельные части) ставится точка: После десятилетки устроилась работать почтал

§ 10. Между подлежащим и именным сказуемым на месте отсутствующей связки ставится тире, если подлежащее и сказуемое выражены существительными в фо

Тире в неполном предложении

§ 16. В неполных предложениях на месте пропущенных членов предложения или их частей ставится тире.

1. В частях сложного предложения с пар

Тире в функции соединения

§ 19. Тире ставится между двумя (и более) словами, которые, сочетаясь друг с другом, означают пределы (значение «от… до») – пространственные, временны́

Тире в функции выделения

§ 21. Тире ставится перед членами предложения для их подчеркивания, акцентирования (в стилистических целях). Такие члены предложения называются присоединительными.

Знаки препинания при именительном темы

§ 23. Именительный падеж (именительный темы или представления) как синтаксическая структура, стоящая перед предложением, тему которого она представляет, отделяется

Знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и без союзов

§ 25. Однородные члены предложения (главные и второстепенные), не соединенные союзами, разделяются запятыми: В кабинете стояли коричневые барха

Знаки препинания при однородных членах предложения с обобщающими словами

§ 33. Если обобщающее слово предшествует ряду однородных членов, то после обобщающего слова ставится двоеточие: Рыбак‑подледник бывает

Знаки препинания при однородных определениях

§ 37. Однородные определения, выраженные прилагательными и причастиями и стоящие перед определяемым словом, отделяются друг от друга запятой, неод

Знаки препинания при повторяющихся членах предложения

§ 44. Между повторяющимися членами предложения ставится занятая. Например, повторение подчеркивает длительность действия: Еду, еду

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях

§ 46. Обособляются (выделяются или отделяются) запятыми определительные обороты, т. е. определения, выраженные причастиями или прилагательными с за

Знаки препинания при обособленных несогласованных определениях

§ 53. Несогласованные определения, выраженные существительными в форме косвенных падежей с предлогами и относящиеся к нарицательным именам существительным,

Знаки препинания при обособленных обстоятельствах

§ 68. Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, выделяются запятыми, независимо от места расположения по отношению к

Знаки препинания при ограничительно-выделительных оборотах

§ 78. Обороты со значением включения, исключения и замещения, называющие предметы, включенные в ряд однородных членов или, наоборот, исключенные и

Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах предложения

§ 79. Уточняющие члены предложения выделяются запятыми. Относясь к тому или иному слову в предложении, они сужают обозначаемое ими понятие или в к

Знаки препинания в цельных по смыслу сочетаниях с подчинительными союзами или союзными словами

§ 87. В неразложимых сочетаниях, включающих в свой состав цельные по смыслу выражения, запятая не ставится.

1. В неразложимых сочетаниях

Знаки препинания при сравнительных оборотах

§ 88. Сравнительные обороты, начинающиеся сравнительными союзами (будто, словно, точно, чем, нежели, как будто, подобно, что, равно как и и др.), выделяются

Знаки препинания при вводных словах, сочетаниях слов и предложениях

§ 91. Вводные слова и сочетания слов выделяются или отделяются запятыми: Миша Алпатов, конечно, мог бы нанять лошадей (Пр

Знаки препинания при вставках

§ 97. Вставные конструкции (слова, сочетания слов, предложения) выделяются скобками или тире. Они содержат дополнительные сведени

Знаки препинания при обращениях

§ 101. Обращение, т. е. слова и сочетания слов, называющие адресата речи, выделяется (или отделяется) запятыми. При усилении эмоциональности стави

Знаки препинания при междометиях и междометных предложениях

§ 107. Междометия выделяются (или отделяются) запятыми: – О, где‑то пожар! (Бун.); – Но, но

Знаки препинания при утвердительных, отрицательных и вопросительно-восклицательных словах

§ 110. Слова да и нет, выражающие утверждение и отрицание, в составе предложения отделяются или выделяются запятой: – Да

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

§ 112. Между частями сложносочиненного предложения ставится запятая.

При этом между ними устанавливаются отношения соединительные (союзы

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

§ 115. В придаточных частях сложноподчиненного предложения используются союзы и союзные слова будто, где, даром что, если (если… то), ибо, зачем,

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

§ 127. Между частями бессоюзного сложного предложения при перечислении ставится запятая: Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга кр

Знаки препинания при прямой речи

§ 133. Прямая речь, т. е. речь другого лица, включенная в авторский текст и воспроизведенная дословно, оформляется двумя способами.

Если прямая речь идет

Знаки препинания при цитатах

§ 140. Цитаты заключаются в кавычки и оформляются знаками препинания так же, как прямая речь (см. § 133–136):

а) Марк Аврелий сказал: «

Выделение кавычками цитат и «чужих» слов

§ 148. Кавычками выделяются цитаты (чужая речь), включаемые в авторский текст, в том числе в прямую речь (см. § 140–145).

Без кавычек офор

Выделение кавычками необычно употребляемых слов

§ 150. Кавычками выделяются слова, чуждые лексикону пишущего: слова, употребляемые в необычном (специальном, профессиональном) значении, слова, принадлежащие особом

Сочетание знаков препинания и последовательность их расположения

§ 154. При сочетании вопросительного и восклицательного знаков вначале ставится основной знак, указывающий на цель высказывания – вопросительный зн

Взаимодействие знаков препинания в сложных конструкциях

§ 161. В разных частях сложных синтаксических конструкций по условиям контекста могут оказаться два двоеточия, двоеточие и тире.

Знаки препинания при оформлении перечней и правила рубрицирования

§ 164. Деловые, а также научные, специальные тексты часто включают в себя различные перечни, составные части, которые требуют условных обозначений. Такие перечни ну

Конец предложения

точка

в конце повествовательного предложения § 1

вопросительный знак

в конце предложения, заключающего вопрос § 1

в конце риторического вопроса §

Знаки конца предложения внутри предложения

вопросительный и восклицательный знаки

при смысловом подчеркивании отдельных членов вопросительного или восклицательного

предложения § 5

при включении во

Тире между подлежащим и сказуемым

между подлежащим и сказуемым, выраженными

существительными § 10

перед сказуемым со словами вот, это § 11

при выражении подлежащего и сказуемого

(

Однородные члены предложения занятая

между однородными членами, не соединенными

союзами § 25

при повторяющихся союзах (типа и… и, ни… ни). § 26

при двукратном повторении союза и § 26

При наличии обобщающих слов

двоеточие

после обобщающего слова перед перечислением. § 33 при отсутствии обобщающего слова в деловом

и научном тексте § 33, прим.

тире

перед об

При однородных определениях

запятая

при определениях, обозначающих признаки

разных предметов § 37

при определениях, выражающих схожие признаки

одного предмета § 37

При согласованных определениях

запятые

при причастных оборотах или прилагательных с зависимыми словами, стоящих после определяемого слова § 46

при определительных оборотах, стоящих перед определ

При несогласованных определениях

запятые

при определениях в форме косвенных падежей с предлогами, относящихся к нарицательным

существительным, если это имя уже имеет

определение § 53

При обстоятельствах

запятые

при деепричастных оборотах § 68

при деепричастных оборотах, стоящих после

союзов сочинительных (кроме а),

подчинительных и союзных слов §

При ограничительно-определительных оборотах

запятые

при оборотах с предлогами кроме, наряду с, помимо, исключая, за исключением, включая, сверх и др.

в абсолютном начале предложения § 78

между подле

При присоединительных членах предложения

запятые

при членах предложения со словами даже, в особенности, особенно, главным образом, в том числе, в частности, например, и притом, и потому; да и, да и только, да и во

В цельных по смыслу выражениях

запятая не ставится

в неразложимых сочетаниях с подчинительными союзами и союзными словами как ни в чем не бывало, сделать как следует, во что бы то ни стало, кто во что го

При сравнительных оборотах

запятые

при оборотах с союзами будто, словно, точно,

чем, нежели, как будто, что и др § 88

при оборотах с союзом как:

если обозначают уподобление

Вводные конструкции

запятые

при вводных словах и сочетаниях слов:

– указывающих на степень достоверности

– указывающих на степень

обычности § 91, прим. 1, п. б)

Вставные конструкции

тире

при вставке внутри предложения § 97, прим. 1

при вставке внутри другой вставки,

заключенной в скобки § 99, прим.

тире или скобки

пр

Обращения

запятые

при обращении в начале, в середине и в конце

предложения § 101

при расчленении обращения § 101

восклицательный знак

при обращени

Междометия и междометные выражения

запятые

при междометиях и междометных выражениях в начале и в середине предложения § 107,109

восклицательный знак

при междометиях с повышенной эмоциональн

Утвердительные, отрицательные и вопросительно-восклицательные слова

запятая

при словах да, нет, ага, ну‑ну,

что ж, так § ПО; § 110, прим. 3

восклицательный знак

при словах утвердительных и отрицательных,

В сложносочиненном предложении

запятая

между частями сложносочиненного предложения (с соединительными, противительными, разделительными, присоединительными

и пояснительными союзами) § 112

В сложноподчиненном предложении

запятая

между главной и придаточной частями

предложения § 115

перед словами особенно, в частности, а именно, а также, а (но) только и др., если они стоят

Употребление кавычек

при прямой речи, расположенной в строку

(в подбор) § 133, п. 1; 134–137

при выделении цитат § 140–148

при выделении чужих слов в авторском тексте… § 14

Последовательность расположения знаков

вопросительный знак, восклицательный

знак(?!) § 154

вопросительный знак или восклицательный

знак с многоточием (?..) (!..) (?!.) § 154

запятая, т

Оформление перечней и правила рубрицирования

римские цифры и прописные буквы в перечне § 164, пп. в); г); ж)

римские цифры и прописные буквы вне текста (как заголовки) § 164, п. д)

строчные буквы и арабские ц

Условные сокращения

Ав. – Л. Авилова

Айт. – Ч. Айтматов

Акун. – Б. Акунин

Ам. – Н. Амосов

А. Меж. – А. Межиров

Ард. – В. Ардаматский

Ас. – Н. Асеев