Вкратце было рассказано об этом универсальном приборе. Приведенных сведений достаточно для того, чтобы сделать процесс измерений осознанным, но в случае ремонта столь сложного прибора понадобятся более глубокие знания, ведь схемотехника электронных осциллографов весьма разнообразна и достаточно сложна.

Чаще всего в распоряжении начинающего радиолюбителя оказывается однолучевой осциллограф, но освоив приемы пользования таким прибором, не составит труда перейти на двухлучевой или цифровой осциллограф.

На рисунке 1 показан достаточно простой и надежный осциллограф С1-101, имеющий настолько малое количество ручек, что запутаться в них абсолютно невозможно. Обратите внимание, что это не какой-нибудь осциллограф для школьных уроков физики, именно таким пользовались на производстве всего лишь лет двадцать назад.

Питание осциллографа не только 220В. Возможно питание от источника постоянного тока 12В, например автомобильного аккумулятора, что позволяет пользоваться прибором в полевых условиях.

Рисунок 1. Осциллограф С1-101

Вспомогательные регулировки

На верхней панели осциллографа расположены ручки регулирования яркости и фокусировки луча. Их назначение понятно без объяснений. На передней панели находятся все остальные органы управления.

Два регулятора, обозначенные стрелками, позволяют регулировать положение луча по вертикали и горизонтали. Это позволяет более точно совмещать изображение сигнала на экране с координатной сеткой для улучшения отсчета делений.

Нулевой уровень напряжения находится на центральной линии вертикальной шкалы, что позволяет наблюдать двухполярный сигнал без постоянной составляющей.

Для исследования однополярного сигнала, например цифровых схем, луч лучше переместить на нижнее деление шкалы: получится одна вертикальная шкала из шести делений.

На передней панели находятся также тумблер включения питания и индикатор включения.

Усиление сигнала

Переключателем «V/дел» устанавливается чувствительность канала вертикального отклонения. Усиление канала Y калиброванное, изменяется с шагом 1, 2, 5, плавной регулировки чувствительности нет.

Вращением этого переключателя следует добиться, чтобы размах исследуемого импульса был не менее 1 деления вертикальной шкалы. Только тогда можно добиться устойчивой синхронизации сигнала. Вообще следует стремиться, получить размах сигнала по возможности больше, до тех пор, пока он не вышел за пределы координатной сетки. В таком случае точность измерений возрастает.

В общем случае рекомендация по выбору усиления может быть такой: выкрутить переключатель против часовой стрелки до положения 5V/дел, после чего вращать ручку по часовой стрелке до тех пор, пока размах сигнала на экране не станет таким, как было рекомендовано в предыдущем абзаце. Это как : если величина измеряемого напряжения неизвестна начинать измерения с самого высоковольтного диапазона.

Самое последнее по часовой стрелке положение переключателя чувствительности по вертикали обозначено черным треугольником с надписью «5ДЕЛ». В этом положении на экране возникают прямоугольные импульсы размахом 5 делений, частота импульсов 1 КГц. Назначение этих импульсов - проверка и калибровка осциллографа. В связи с этими импульсами вспоминается несколько комичный случай, который можно рассказать в качестве анекдота.

Пришел как-то к нам в мастерскую один товарищ и попросил воспользоваться осциллографом для налаживания какой-то самопальной конструкции. После нескольких дней творческих мучений слышим от него такой возглас: «Эх ты, и питание выключил, а импульсы-то какие хорошие!». Оказалось, что по незнанию он просто включил калибровочные импульсы, которые никакими ручками на передней панели не управляются.

Открытый и закрытый вход

Непосредственно под переключателем чувствительности находится трехпозиционный переключатель режимов работы, которые часто называют «открытый вход» и «закрытый». В крайнем левом положении этого переключателя возможно измерение постоянного и переменного напряжений с постоянной составляющей.

В правом положении вход усилителя вертикального отклонения включается через конденсатор, который не пропускает постоянную составляющую, зато можно увидеть переменную, даже если постоянная составляющая находится далеко от 0В.

В качестве примера использования закрытого входа можно привести такую распространенную практическую задачу, как измерение пульсаций источника питания: выходное напряжение источника 24В, а пульсации не должны превышать 0,25В.

Если предположить, что напряжение 24В при чувствительности канала вертикального отклонения 5В/дел. займет почти пять делений шкалы (ноль придется устанавливать на самую нижнюю линию вертикальной шкалы), то луч взлетит под самый верх, и пульсации в десятые доли вольта будут практически незаметны.

Чтобы точно измерить эти пульсации достаточно перевести осциллограф в режим закрытого входа, поместить луч в центр вертикальной шкалы и выбрать чувствительность 0,05 или 0,1В/дел. В таком режиме замер пульсаций будет достаточно точным. Следует заметить, что постоянная составляющая может быть достаточно большой: закрытый вход рассчитан на работу с постоянным напряжением до 300В.

В среднем положении переключателя измерительный щуп просто ОТКЛЮЧАЕТСЯ от входа усилителя Y, что дает возможность выставить положение луча, не отключая щуп от источника сигнала.

В некоторых ситуациях это свойство достаточно полезно. Самое интересное, что это положение отмечено на панели осциллографа значком общего провода, земли. Создается впечатление, что измерительный щуп соединяется с общим проводом. И что будет тогда?

В некоторых моделях осциллографов переключатель режима входа не имеет третьего положения, это просто кнопка или тумблер, переключающий режимы открытый/закрытый вход. Важно, что в любом случае такой переключатель есть.

Чтобы предварительно оценить работоспособность осциллографа достаточно коснуться пальцем сигнального (иногда говорят горячего) конца измерительного щупа: на экране должна появиться сетевая наводка в виде размытого луча. Если частота развертки близка к частоте сети, появится размытая, рваная и лохматая синусоида. При касании пальцем «земляного» конца наводок на экране, естественно, не будет.

Вот тут можно вспомнить один из способов проверки конденсаторов на обрыв: если взять в руку исправный конденсатор и коснуться им горячего конца, то на экране появится та же лохматая синусоида. Если конденсатор в обрыве, то никаких изменений на экране не произойдет.

Переключателем «Время/дел.» устанавливается длительность развертки. При наблюдении периодического сигнала вращением этого переключателя следует добиться, чтобы на экране показывался один или два периода сигнала.

Рисунок 2.

Ручка синхронизации развертки осциллографа С1-101 обозначена всего одним словом «Уровень». У осциллографа С1-73 дополнительно к этой ручке имеется ручка «стабильность» (некоторая особенность схемы развертки), у некоторых осциллографов эта же ручка называется просто «СИНХР». О пользовании этой ручкой следует рассказать несколько подробней.

Как добиться устойчивого изображения сигнала

При подключении к исследуемой цепи на экране чаще всего может появиться картинка, показанная на рисунке 3.

Рисунок 3.

Для того, чтобы получить устойчивое изображение следует покрутить ручку «Синхронизация», которая на лицевой панели осциллографа С1-101 обозначена как «Уровень». На разных осциллографах почему-то встречаются разные обозначения органов управления, но по сути дела это одна и та же ручка.

Рисунок 4. Синхронизация изображения

Чтобы из размытого изображения, показанного на рисунке 19 получить устойчивый сигнал достаточно покрутить ручку «СИНХР.» или в нашем случае «уровень». При вращении против часовой стрелки до знака «минус» на экране появится изображение сигнала, в данном случае синусоиды, показанное на рисунке 20а. Синхронизация начинается по падающему фронту сигнала.

При вращении той же ручки до знака «плюс» та же самая синусоида будет иметь вид, как на рисунке 4б: развертка запускается по восходящему фронту. Первый период синусоиды начинается чуть выше нулевой линии, это сказывается время запуска развертки.

Если осциллограф имеет линию задержки, то подобного пропадания не будет. Для синусоиды это, может быть, не особо заметно, а вот при исследовании прямоугольного импульса можно лишиться на изображении всего фронта импульса, что в ряде случаев достаточно важно. Особенно при работе с внешней разверткой.

Работа с внешней разверткой

Рядом с регулятором «УРОВЕНЬ» находится тумблер, обозначенный как «ВНЕШ/ВНУТР». В положении «ВНУТР» развертка запускается от исследуемого сигнала. Достаточно на вход Y подать исследуемый сигнал и покрутить ручку «УРОВЕНЬ» как на экране появится устойчивое изображение, как было показано на рисунке 4.

Если упомянутый тумблер установить в положение «ВНЕШ», то получить устойчивое изображение не удастся никаким вращением ручки «УРОВЕНЬ». Для этого надо подать сигнал, по которому будет синхронизироваться изображение на вход внешней синхронизации. Этот вход расположен на белой пластмассовой панели, расположенной справа от входа Y.

Там же расположены гнезда выхода пилообразного напряжения развертки (используется для управления различными ГКЧ), выход калибровочного напряжения (может использоваться в качестве генератора импульсов) и гнездо общего провода.

В качестве примера, где может потребоваться работа с внешней разверткой может послужить схема задержки импульса, показанная на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема задержки импульса на таймере 555

При подаче на вход устройства положительного импульса выходной импульс появляется с задержкой, определяемой параметрами RC цепочки, время задержки определяется по формуле, показанной на рисунке. Но по формуле значение определяется весьма приблизительно.

При наличии двухлучевого осциллографа определить время очень просто: достаточно оба сигнала подать на разные входы и измерить время задержки импульса. А если двухлучевого осциллографа в наличии нет? Вот тут-то и придет на помощь режим внешней развертки.

Первое, что надо сделать это подать входной сигнал схемы (рис. 5) на вход внешней синхронизации и сюда же подключить вход Y. Затем вращением ручки «УРОВЕНЬ» добиться устойчивого изображения входного импульса, как показано на рисунке 5б. При этом должны соблюдаться два условия: тумблер «ВНЕШ/ВНУТР» установлен в положение «ВНЕШ», а исследуемый сигнал д.б. периодическим, а не однократным, как показано на рис.5.

После этого надо запомнить положение на экране входного сигнала и подать на вход Y выходной сигнал. Остается только подсчитать требуемую задержку по делениям шкалы. Естественно, что это не единственная схема, где может потребоваться определение времени задержки между двумя импульсами, таких схем великое множество.

В следующей статье будет рассказано про виды исследуемых сигналов и их параметры, а также про то, как проводить различные измерения с помощью осциллографа.

Эта заметка будет постепенно пополняться простыми, но полезными приёмами работы с осциллографом.

Вступление

Главный вопрос, на который следует ответить: "что можно измерить с помощью осциллографа?" Как ты уже знаешь, этот прибор нужен для изучения сигналов в электрических цепях. Их формы, амплитуды, частоты. По полученным данным можно сделать вывод и о других параметрах изучаемой цепи. Значит с помощью осциллографа в основном можно (я не говорю про супер функции супер-современных приборов):

- Определить форму сигнала

- Определить частоту и период сигнала

- Измерить амплитуду сигнала

- Не напрямую, но измерить ток тоже можно (закон Ома в руки)

- Определить угол сдвига фазы сигнала

- Сравнивать сигналы между собой (если прибор позволяет)

- Определять АЧХ

- Забыл что-то упомянуть? Напомните в комментариях!

Все дальнейшие примеры следует делались с рассчетом на аналоговый осциллограф. Для цифрового всё тоже самое, но больше умеет, чем аналоговый и в определённых вопросах снимает необходимость думать там, где можно просто показать цифру. Хороший инструмент таким и должен быть.

Итак, перед работой следует подготовить прибор: поставить на стол, подключить к сети =) Да ладно, шучу. Но если есть возможность, то следует его заземлить. Если есть встроенный калибратор, то по инструкции к прибору надо его откалибровать. (подсказка: инструкции есть в сети).

Подключать свой осциллограф к исследуемой цепи ты будешь с помощью щупа. Это такой коаксильный провод, на одном конце которого разъем для подключения к осциллографу, а на втором щуп и заземление для подключения к исследуемой цепи. Какой попало провод в качестве щупа использовать нельзя. Только специальные щупы. Иначе вместо реальной картины дел увидишь чушь.

Я не буду рассматривать каждый регулятор осциллографа подробно. В сети есть море таких обзоров. Давай лучше учиться как проводить любительские измерения: будем определять амплитуду, частоту и период сигнала, форму, полосу пропускания усилителя, частоту среза фильтра, уровень пульсаций источника питания и т.д. Остальные хитрости и приёмы придут с практикой. Тебе понадобится осциллограф и генератор сигнала.

Виды сигналов

Буду говорить без барских штучек, по-мужицки. На экране осциллографа ты будешь видеть либо синусоидальный сигнал, либо пилу, либо прямоугольнички, либо треугольный сигнал, либо просто какой-нибудь безымянный график.

Все виды сигналов не перечесть. Да и сами сигналы не знают, что относятся к какому-то там виду. Так что твоя задача не названия запоминать, а смотреть на экран и быстро соображать, что означает увиденное на нём, какой процесс идёт в цепи.

Амплитуда, частота, период

Осциллограф умеет измерять как постоянное, так и переменное напряжение. У всех приборов для этого есть два режима: измерение только переменного сигнала, измерение постоянного и переменного одновременно.

Это значит, что если ты выберешь измерение переменного сигнала и подключишь щуп к батарейке, то на экране прибора ничего не изменится. А если выберешь второй режим и проделаешь тоже самое, то линия на экране прибора сместится приблизительно на 1.6В вверх (величина ЭДС пальчиковой батарейки). Зачем это нужно? Для разделения постоянной и переменной составляющей сигнала!

Пример. Решил ты измерить пульсации в только что собранном источнике постоянного напряжения на 30В. Подключаешь к осциллографу, а луч убежал далеко вверх. Для того, чтобы удобно наблюдать сигнал придется выбрать максимальное значение В/дел на клетку. Но тогда ты пульсаций точно не увидишь. Они слишком малы. Что делать? Переключаешь режим входа на измерение переменного напряжения и крутишь ручку В/Дел на масштаб в разы поменьше. Постоянная составляющая сигнала не пройдет и на экране будут показываться только только пульсации источника питания.

Амплитуду переменного напряжения легко определить зная цену деления В/дел и просто посчитать число клеток по оси ординат, которые занимает этот сигнал от нулевого значения (среднего), до максимального.

Если посмотреть на экран осциллографа на картинке выше и предположить, что В/дел = 1В, тогда амплитуда синусоиды будет 1.3В.

А если предположить, что Время/дел (развертка) установлено в 1 миллисекунду, тогда период этой синусоиды будет занимать 4 клетки, а зачит период T = 4 мс. Легко? Давай теперь вычислим частоту этой синусоиды. Частота и период связаны формулой: F = 1/T (Т в секундах). Следовательно F = 1/ (4*10 -3) и равняется 250 Гц.

Конечно, это очень грубая прикидка, которая годится только для вот таких чистеньких и красивых сигналов. А если подать вместо чистой синусоиды какую-нибудь музыкальную композицию, то в ней будет множество разных частот и на глазок уже не прикинешь. Чтобы определить какие частоты входят в эту композицию потребуется анализатор спектра. А это уже другой прибор.

Измерение частоты

Как я уже писал выше, с помощью осциллографа можно измерять и частоту. А ещё можно не просто измерить частоту какого-нибудь синусоидального сигнала, а даже сравнить частоты двух сигналов, к примеру, с помощью фигур Лиссажу.

Это очень удобно, когда хочется, например, откалибровать собранный своими руками генератор сигналов, а частотомера под руками нет. Тогда и приходят на помощь фигуры Лиссажу. Жаль не все аналоговые осциллографы могут их показывать.

Сдвиг фаз

Частенько бывает так, что фаза тока и фаза напряжения расходятся. Например, после прохождения через конденсатор, индуктивность или целую цепь. И если у тебя есть двухканальный осциллограф, то легко можно посмотреть как сильно отличаются фазы тока и напряжения (А если есть современный цифровой, то там есть даже специальная функция для измерения сдвига фаз. Круто!) . Для этого следует подключить осциллограф вот таким образом:

Осциллограф - это эффективный современный прибор, предназначенный для измерения частотных параметров электрического тока во времени и позволяющий отображать их в графическом виде на мониторе, либо фиксировать их с помощью самопишущих устройств. Он позволяет измерять такие характеристики электрического тока внутри цепи, как его сила, напряжение, частота и угол фазового сдвига.

Зачем нужен осциллограф ?

Нет лаборатории, которая смогла бы функционировать долго без измерительных приборов или источников сигналов, токов и напряжения. Если же в планах заняться проектированием или созданием высокочастотных устройств (особенно серьёзной вычислительной техники, скажем, инверторных блоков питания), тогда осциллограф - это отнюдь не роскошь, а необходимость.

Особенно же хорош он тем, что помогает визуально определить форму у сигнала. Чаще всего именно такая форма хорошо показывает, что именно происходит в измеряемой цепи.

Центром всяких осциллографов выступает электронно-лучевая трубка. Можно сказать, что она вроде радиолампы, внутри, соответственно, вакуум.

Катод осуществляет выброс электронов. Установленная фокусирующая система создаёт тоненький луч из излучаемых заряженных частиц. Специальный слой люминофора покрывает весь экран внутри. Под воздействием заряженного пучка электронов возникает свечение. Наблюдая снаружи, можно заметить по центру светящуюся точку. Лучевая трубка укомплектована двумя парами пластин, которые управляют созданным таким образом лучом. Работа электронного луча осуществляется в направлениях, находящихся перпендикулярно. В итоге получаются две управляющие системы, которые создают на экране синусоиду, в которой вертикаль обозначает величину напряжения, а горизонталь — период времени. Таким образом, можно наблюдать параметры поданного на прибор напряжения в определённых временных промежутках. В зависимости от типа подаваемого на осциллограф сигнала с его помощью возможно измерение не только параметров напряжения, но и других величин того или иного тестируемого агрегата.

Какими они бывают

В настоящее время распространены осциллографы двух типов — аналоговый и цифровой (последний отличается большим удобством, расширенными функциями и зачастую более точен). Оба они работают по одинаковому принципу, и указанные ниже способы измерения физических величин могут применяться на любых моделях этого прибора.

Правильное подключение

При проведении измерений важно правильное подключение прибора к измеряемому участку цепи. Осциллограф имеет два выхода с подключаемыми к ним клеммами или щупами. Одна клемма — фазовая, она соединена с усилителем вертикального отклонения луча. Другая — земля, соединенная с корпусом прибора. На большинстве современных приборов фазовый провод заканчивается щупом либо миниатюрным зажимом, а земля — небольшим зажимом типа «крокодил» (см. фото)

На осциллографах советского производства и некоторых российских моделях оба щупа одинаковы, различить их можно либо по значку «земля» на соответствующем проводе, либо по длине — фазовый провод короче. Подключаются они к входам осциллографа, как правило, стандартным штекером (см. рисунок)

Если маркировка отсутствует, а по внешним признакам выяснить, где какой щуп, не удалось, то проводят простой тест. Одной рукой дотрагиваются до одного щупа, при этом другую руку держат в воздухе, не прикасаясь ни к чему. Если этот щуп идет на фазовый вход, то на мониторе появятся заметные помехи (см. рисунок). Они представляют собой значительно искаженную синусоиду с частотой 50 Герц. Если щуп идет к «земле», то монитор останется без изменений.

При подключении осциллографа на измеряемый участок цепи, не имеющий общего провода, щуп «земля» может быть подключен к каждой из измеряемых точек. Если общий провод имеется (это точка, соединенная с корпусом прибора либо заземленная и условно имеющая «нулевой» потенциал), то «землю» предпочтительнее подключать к ней. Если этого не сделать, то точность измерений сильно упадет (в некоторых случаях такие измерения окажутся очень далеки от истинных значений и доверять им будет нельзя).

Измерение напряжения осциллографом

За основу измерения напряжения берется известное значение вертикального масштаба. Перед началом измерений надлежит закоротить оба щупа прибора либо переключить регулятор входа в положение. Нагляднее см. следующую картинку.

После чего рукояткой вертикальной регулировки надлежит выставить линию развертки на горизонтальную ось экрана, чтобы можно было корректно определять высоту.

После этого прибор подключается на измеряемый участок цепи и на мониторе появляется график. Теперь остается только посчитать высоту графика от горизонтальной линии и умножить на масштаб. Например, если на ниже приведенном графике одну клетку считать за 1 вольт (соответственно, она разбита на штриховые деления в 0,2, 0,4, 0,6, и 0,8 вольт), то получаем общее напряжение в 1,4 вольта. Если бы цена деления была 2 вольта, то напряжение бы равнялось 2,8 вольт и так далее…

Выставление нужного масштаба осуществляется вращением специальных ручек настройки.

Определение силы тока

Для узнавания силы тока в цепи с помощью осциллографа в нее последовательно включают резистор, имеющий значительно меньшее сопротивление, чем сама цепь (такое, чтобы он практически не влиял на ее исправную работу).

После этого производят измерение напряжения по принципу, указанному выше. Зная номинальное сопротивление резистора и общее напряжение в цепи несложно, пользуясь законом Ома, рассчитать силу тока.

Измерение частоты с помощью осциллографа

Прибор позволяет успешно измерять частоту сигнала, исходя из его периода. Частота находится в прямо пропорциональной зависимости от периода и рассчитывается по формуле f=1/T, там f — частота, Т — период.

Перед измерением линию развертки совмещают с центральной горизонтальной осью прибора. При проведении измерений осциллограф подключают в исследуемую сеть и наблюдают на экране график.

Для большего удобства, используя ручки горизонтальной настройки, совмещают точку начала периода с одной из вертикальных линий на экране осциллографа. Успешно посчитав количество делений, которое составляет период, следует умножить его на величину скорости развертки.

Рассмотрим на конкретном примере подробнее. Например, период составляет 2,6 делений, развертка — 100 микросекунд/деление. Умножая их, получаем величину периода равную 260 микросекунд (260*10-6 секунд).

Зная период, рассчитываем частоту по формуле f=1/T, в нашем случае частота примерно равна 3,8 кГц.

Измерение сдвига фаз

Сдвиг фаз — это величина, указывающая взаимное положение двух колебательных процессов в течение времени.

Измерение его производят не в секундах, а в долях периода (Т) сигнала. Достичь максимальной точности измерений этого показателя возможно в том случае, если период растянут масштабированием на весь экран.

В современном цифровом осциллографе абсолютно каждый из сигналов имеет свой цвет, что очень удобно при измерениях. В старых же аналоговых вариантах их яркость и цвет, к сожалению, одинаковы, поэтому для большего удобства следует сделать их амплитуду различной. Подготовка измерения сдвига фаз требует точных подготовительных операций.

Первое, что нужно сделать — не подключая прибор к измеряемой цепи, установить ручками вертикальной настройки линии развертки обоих каналов на центральную ось экрана. Затем ручками настройки усиления каналов вертикального отклонения (плавно и ступенчато) 1-й сигнал устанавливается с большей амплитудой, а второй — с меньшей. Ручками регулирования скорости развертки ее величина устанавливается такой, чтобы оба сигнала на экране имели примерно одинаковый период. После этого, регулируя уровень синхронизации, совмещают начало графика напряжения с осью времени. Ручкой горизонтальной настройки устанавливают начало графика напряжения в крайней налево вертикальной линии. Затем ручками регулировки скорости развертки добиваются того, чтобы конец период графика напряжения совпадал с крайней направо вертикальной линией сетки монитора.

Все эти подготовительные операции производят по порядку до тех пор, пока график периода напряжения не растянется на экран полностью. При этом он должен начинаться и заканчиваться в линиях развертки (см. рисунок).

После завершения подготовительного этапа следует выяснить, какой из параметров опережает другой — сила тока или напряжение. Величина, начальная точка периода которой начинается раньше во времени, является опережающей, и наоборот. Если опережающим является напряжение, то параметр угла сдвига фаз будет положительным, если сила тока — отрицательным. Углом сдвига фаз (по модулю) является дистанция между началами и концами периодов сигналов в величине сетки делений монитора. Он рассчитывается по такой формуле:

В ней величина N — это количество клеток сетки, которые занимает один период, а α — количество делений между началами периодов.

Если графики периодов силы тока и напряжения имеют общие начальную и конечную точки, то угол сдвига фаз равняется нолю.

При ремонте радиоаппаратуры поиск неисправностей ведут, измеряя осциллографом обозначенные выше параметры на отдельных участках электронной цепи или у конкретных электронных компонентов (например, микросхем). Затем их сравнивают с указанными в технологических каталогах величинах, стандартных для этих компонентов, после чего и делают выводы о безошибочной работе или неисправности того или иного элемента цепи.

Для исследования более высокочастотных сигналов можно использовать электронно-оптические камеры .

Классификация

По логике работы и назначению осциллографы можно разделить на три группы :

- реального времени (аналоговый)

- запоминающий осциллограф (storage oscilloscope)

- аналоговый (например, с запоминающим устройством на ЭЛТ)

- цифровой (DSO - digital storage oscilloscope)

- стробирующий осциллограф (sampling oscilloscope)

Осциллографы с непрерывной развёрткой для регистрации кривой на фотоленте (шлейфовый осциллограф) - в западно-европейских языках oscillograph .

По количеству лучей: однолучевые, двулучевые и т. д. Количество лучей может достигать 16 и более (n -лучевой осциллограф имеет n сигнальных входов и может одновременно отображать на экране n графиков входных сигналов).

Осциллографы с периодической развёрткой делятся на: универсальные (обычные), скоростные, стробоскопические, запоминающие и специальные; цифровые осциллографы могут сочетать возможность использования разных функций.

Также существуют осциллографы, совмещенные с другими измерительными приборами (напр. мультиметром). Такие приборы называются скопометрами.

Осциллограф также может существовать не только в качестве автономного прибора, но и в виде приставки к компьютеру: в виде карты расширения , или подключаемой через какой-либо внешний порт .

Устройство

Экран

Осциллограф имеет экран A , на котором отображаются графики входных сигналов. У цифровых осциллографов изображение выводится на дисплей (монохромный или цветной) в виде готовой картинки, у аналоговых осциллографов в качестве экрана используется осциллографическая электронно-лучевая трубка с электростатическим отклонением. На экран обычно нанесена разметка в виде координатной сетки.

Сигнальные входы

Осциллографы разделяются на одноканальные и многоканальные (2, 4, 6, и т. д. каналов на входе). Многоканальные осциллографы позволяют одновременно наблюдать на экране несколько сигналов, измерять их параметры и сравнивать их между собой.

Входной сигнал каждого канала подаётся на свой вход «Y» и усиливается своим усилителем вертикального отклонения до уровня, необходимого для работы отклоняющей системы ЭЛТ (десятки вольт) или аналого-цифрового преобразователя . Усилитель вертикального отклонения всегда строится по схеме усилителя постоянного тока (УПТ), то есть имеет нижнюю рабочую частоту 0 Гц. Это позволяет измерять постоянную составляющую сигнала, правильно отображать несимметричные сигналы относительно нулевой линии, измерять постоянное напряжение. Такой режим работы называется - режим с открытым входом .

Однако, если необходимо отсечь постоянную составляющую (например, она слишком велика и уводит луч за границы экрана), усилитель можно переключить в режим с закрытым входом (входной сигнал подаётся на УПТ через разделительный конденсатор).

Управление развёрткой

В большинстве осциллографов используются два основных режима развёртки:

- автоматический (автоколебательный);

- ждущий.

В некоторых моделях предусмотрен ещё один режим:

- однократный.

При автоматической развёртке генератор развёртки работает в автоколебательном режиме, поэтому, даже в отсутствие сигнала, по окончании цикла развёртки происходит её очередной запуск, это позволяет наблюдать на экране луч даже в отсутствии сигнала или при подаче на вход вертикального отклонения постоянного напряжения. В этом режиме у многих моделей осциллографов выполнен захват частоты генератора развёртки исследуемым сигналом, при этом частота генератора развёртки в целое число раз ниже частоты исследуемого сигнала.

В ждущем режиме развёртки напротив, при отсутствии сигнала или его недостаточном уровне (либо при неверно настроенном режиме синхронизации) развёртка отсутствует и экран гаснет. Развёртка запускается при достижении сигналом некоторого настроенного оператором уровня, причем можно настроить запуск развёртки как по нарастающему фронту сигнала, так и по падающему. При исследовании импульсных процессов, даже если они непериодические (например, непериодическое, достаточно редкое ударное возбуждение колебательного контура) ждущий режим обеспечивает неподвижность изображения на экране. В ждущем режиме развёртку часто запускают не по самому исследуемому сигналу, а некоторым синхронным с ним сигналом, например, сигналом импульсного генератора, возбуждающего процесс в исследуемой схеме. В этом случае, запускающий сигнал подаётся на вспомогательный вход осциллографа - вход синхронизации.

При однократном режиме генератор развёртки «взводится» внешним воздействием, например, нажатием кнопки и далее ожидает запуска точно также, как и в ждущем режиме. После запуска развёртка производится только один раз, для повторного запуска генератор развёртки необходимо «взвести» снова. Этот режим удобен для исследования непериодических процессов, таких как логические сигналы в цифровых схемах, чтобы последующие запуски развёртки не «замусоривали» экран. Недостаток такого режима развёртки - луч по экрану пробегает однократно, что затрудняет наблюдение при быстрых развёртках и, обычно, в этих случаях прибегают к фотографированию экрана. Этот недостаток ранее устраняли применением осциллографических трубок с запоминанием изображения, в современных цифровых осциллографах запоминание процесса производится в цифровом виде ОЗУ .

Синхронизация развёртки с исследуемым сигналом

Для получения неподвижного изображения на экране каждые последующие траектории движения луча по экрану в циклах развёртки должны пробегать по одной и той же кривой. Это обеспечивает схема синхронизации развёртки, запускающая развёртку на одном и том же уровне и фронте исследуемого сигнала.

Пример. Допустим, исследуется синусоидальный сигнал и схема синхронизации настроена так, чтобы запускать развёртку при нарастании синусоиды, когда её значение равно нулю. После запуска луч отрисовывает одну или несколько, в зависимости от настроенной скорости развёртки, волн синусоиды. После окончания развёртки схема синхронизации не запускает развёртку повторно, как в автоматическом режиме, а дожидается очередного прохождения синусоидой волны нулевого значения на нарастающем фронте. Очевидно, что последующее прохождение луча по экрану повторит траекторию предыдущего. При частотах повторения развёртки свыше 20 Гц , из-за инерционности зрения будет видна неподвижная картина.

Если запуск развёртки не синхронизирован с наблюдаемым сигналом, то изображение на экране будет выглядеть «бегущим» или даже совершенно размазанным. Это происходит потому, что в этом случае, отображаются различные участки наблюдаемого сигнала на одном и том же экране.

Для получения стабильного изображения все осциллографы содержат систему, называемую схемой синхронизации , которую в зарубежной литературе, не совсем корректно, часто называют триггером .

Назначение схемы синхронизации - задерживать запуск развёртки до тех пор, пока не произойдёт некоторое событие. В примере, событием было прохождение синусоиды через нуль на нарастающем фронте.

Поэтому, схема синхронизации имеет как минимум две настройки, доступные оператору:

- Уровень запуска: задаёт напряжение исследуемого сигнала, при достижении которого запускается развёртка.

- Тип запуска: по фронту или по спаду .

Правильная настройка этих органов управления обеспечивает запуск развёртки всегда в одном и том же месте сигнала, поэтому изображение сигнала на осциллограмме выглядит стабильным и неподвижным.

Во многих моделях осциллографов имеется ещё один орган управления схемой синхронизации, ручка «СТАБИЛЬНОСТЬ», изменением её положения изменяют чувствительность синхронизации к запускающему событию, меняя её положение можно «загрубить» или, наоборот, облегчить чувствительность к запуску и даже перевести в автоматический режим развёртки.

Как было сказано, почти всегда предусмотрен вход синхронизации, при этом имеется переключатель запуска развёртки «ВНЕШНИЙ/ВНУТРЕННИЙ», при положении «ВНЕШНИЙ» на вход схемы синхронизации подаётся не исследуемый сигнал, а напряжение со входа синхронизации.

Часто имеется переключатель на синхронизацию от питающей сети (в европейских странах и России - 50 Гц, в некоторых странах - 60 Гц), при синхронизации от сети на вход схемы синхронизации подаётся напряжение с частотой сети. Такая синхронизация удобна для наблюдения сигналов с частотой сети, или кратных этой частоте, например, сетевых помех, измерении параметров сетевых фильтров, выпрямителей и др.

В специализированных осциллографах имеются и особые режимы синхронизации, например, режим запуска развёртки в момент начала заданной оператором по номеру строки в кадре телевизионного сигнала, что удобно при измерении параметров телевизионного тракта и отдельных его каскадов в системах телевидения .

В других специализированных осциллографах, применяемых при исследовании цифровых (например, микропроцессорных) устройств, схема синхронизации дополняется компаратором кодов и запуск развёртки производится при совпадении заданного оператором двоичного кода (слова) с кодом на шине , например, адреса . Это удобно для поиска причины сбоев при записи/чтении некоторой ячейки памяти и других диагностик.

Применение

Один из важнейших приборов в радиоэлектронике. Используются в прикладных, лабораторных и научно-исследовательских целях , для контроля/изучения и измерения параметров электрических сигналов - как непосредственно, так и получаемых при воздействии различных устройств/сред на датчики , преобразующие эти воздействия в электрический сигнал или радиоволны.

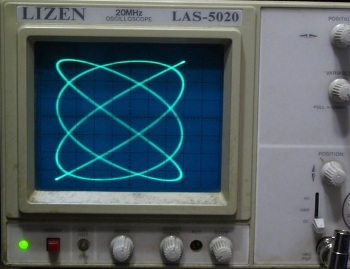

Наблюдение фигур Лиссажу

В осциллографах есть режим, при котором на пластины горизонтального отклонения подаётся не пилообразное напряжение развёртки, а произвольный сигнал, подаваемый на специальный вход (вход «Х» ). Если подать на входы «X» и «Y» осциллографа сигналы близких частот, то на экране можно увидеть фигуры Лиссажу . Этот метод широко используется для сравнения частот двух источников сигналов и для подстройки одного источника под частоту другого.

Курсорные измерения

Для работы с осциллографом предварительно необходимо произвести калибровку его канала (каналов). Калибровка производится после прогрева прибора (примерно минут 5). Калибратор встроен в большинство осциллографов. Для калибровки высокочастотных моделей желательно иметь шнур с двумя разъемами (на выход калибратора и на вход осциллографа) иначе возможны искажения сигнала. Для низкочастотных моделей возможно просто коснуться щупом выхода калибратора. Далее ручка вольт/дел. ставится так, чтобы сигнал калибратора занимал 2-4 деления на экране (то есть, если калибратор 1 вольт,- то на 250 милливольт). После этого канал включается на переменное напряжение и на экране появится сигнал. Далее, в зависимости от частоты калибратора, ручка развёртки ставится в положение при котором видно не менее 5-7 периодов сигнала. Для частоты 1 килогерц частота развёртки, при которой каждый период занимает одно деление экрана, равен 1 мс (одна миллисекунда). Далее необходимо убедиться, чтобы сигнал на протяжении этих 5-7 периодов попадал точно по делениям экрана. Для аналоговых осциллографов нормируется как правило ±4 деления от центра экрана, то есть на протяжении восьми делений должен совпадать точно. Если не совпадает, следует поворачивать ручку плавного изменения развёртки добиваясь совпадения. Заодно проверяется амплитуда (размах) сигнала - она должна совпадать с тем, что написано на калибраторе. Если не совпадает, то необходимо добиться совпадения, поворачивая ручку плавного изменения чувствительности вольт/дел. Необходимо помнить, что если установлена чувствительность канала в 250 милливольт, то сигнал в 1 вольт занимает при правильной настройке 4 деления. После калибровки прибор будет показывать сигнал точно. Теперь можно не только смотреть, но и измерять сигналы.

Изобрел магнитоэлектрический осциллоскоп с бифилярным подвесом .

Подвижные регистрирующие части первых осциллографов обладали большой инерцией и не позволяли фиксировать быстротечные процессы. Этот недостаток был устранён в 1897 году Уильямом Дадделлом, который создал светолучевой осциллограф, использовав в качестве измерительного элемента небольшое лёгкое зеркальце. Запись производилась на светочувствительную пластину . Вершиной развития этого метода стали в середине XX века многоканальные ленточные осциллографы.

Практически одновременно с Дадделлом Карл Фердинанд Браун использовал для отображения сигнала изобретённый им кинескоп . В 1899 году устройство было доработано Йонатаном Зеннеком, добавившим горизонтальную развертку, что сделало его похожим на современные осциллографы. Кинескоп Брауна в 1930-е годы заменил кинескоп Зворыкина

Радиолюбительство, как хобби, занятие очень увлекательное, и, можно сказать, затягивающее. Многие вступают в него еще в чудесные школьные годы, а со временем это увлечение может стать профессией на всю жизнь. Даже, если не удается получить высшего радиотехнического образования, самостоятельное изучение электроники позволяет добиться весьма высоких результатов и успехов. В свое время журнал «Радио» называл таких специалистов инженерами без дипломов.

Первые опыты с электроникой начинаются, как правило, со сборки простейших схем, которые начинают работать сразу без наладки и настройки. Чаще всего это различные генераторы, звонки, простенькие блоки питания. Все это удается собрать, прочитав минимальное количество литературы, просто описания к повторяемым схемам. На этом этапе, как правило, удается обойтись минимальным набором инструмента: паяльник, бокорезы, нож и несколько отверток.

Постепенно конструкции усложняются, и рано или поздно выясняется, что без наладки и настройки работать они просто не будут. Поэтому приходится обзаводиться тонкими измерительными приборами, причем, чем раньше, тем лучше. У старшего поколения электронщиков таким прибором был стрелочный тестер.

В настоящее время на смену стрелочному тестеру, часто называемому авометром, пришел . Об этом можно почитать в статье «Как пользоваться цифровым мультиметром». Хотя старый добрый стрелочный тестер своих позиций не сдает, а в некоторых случаях его использование предпочтительно в сравнении с цифровым прибором.

Оба этих прибора позволяют измерить постоянные и переменные напряжения, токи и сопротивления. Если постоянные напряжения измерить просто, достаточно узнать только величину, то с переменными напряжениями имеют место быть некоторые нюансы.

Дело в том, что как стрелочные, так и современные цифровые приборы рассчитаны на измерение синусоидального переменного напряжения, причем, в довольно ограниченном диапазоне частот: результатом измерения будет действующее значение переменного напряжения.

Если такими приборами измерять напряжения прямоугольной, треугольной или пилообразной формы, то показания на шкале прибора, конечно, будут, но за точность измерений ручаться не приходится. Ну, просто есть напряжение, а какое, точно неизвестно. И как в таких случаях быть, как продолжать ремонт и разработку новых, все более сложных электронных схем? Вот тут радиолюбитель и подходит к тому этапу, когда приходится приобретать осциллограф.

Немного истории

С помощью этого прибора можно воочию увидеть, что происходит в электронных схемах: какова форма сигнала, где он появился или пропал, временные и фазовые соотношения сигналов. Для наблюдения нескольких сигналов потребуется, как минимум, двухлучевой осциллограф.

Вот тут можно вспомнить уже далекую историю, когда 1969 году был создан аж пятилучевой осциллограф С1-33, серийно выпускавшийся Вильнюсским заводом. В приборе использовалась ЭЛТ 22ЛО1А, применявшаяся только в этой разработке. Заказчиком такого прибора являлся, конечно же, военно-промышленный комплекс.

Конструктивно этот аппарат был выполнен из двух блоков, помещенных на стойку с колесиками: собственно осциллограф и блок питания. Общий вес конструкции составлял 160 кг! В комплект осциллографа входила регистрирующая фотокамера РФК-5, прикрепленная к экрану, что обеспечивало съемку осциллограмм на фотопленку. Внешний вид пятилучевого осциллографа С1-33 с установленной фотокамерой показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Пятилучевой осциллограф С1-33, 1969 год

Современная электроника позволяет создавать карманные цифровые осциллографы размером с мобильный телефон. Один из таких приборов показан на рисунке 2. Но об этом будет рассказано несколько позже.

Рисунок 2. Карманный цифровой осциллограф DS203

Осциллографы различных типов

До недавнего времени выпускалось несколько типов электронно-лучевых осциллографов. В первую очередь это осциллографы универсальные, которые чаще всего используются в практических целях. Кроме них выпускались также запоминающие осциллографы на базе запоминающих ЭЛТ, высокоскоростные, стробоскопические и специальные. Последние типы предназначались для различных специфических научных задач, с которыми в настоящее время успешно справляются современные цифровые осциллографы. Поэтому далее речь пойдет именно об универсальных электронных осциллографах общего назначения.

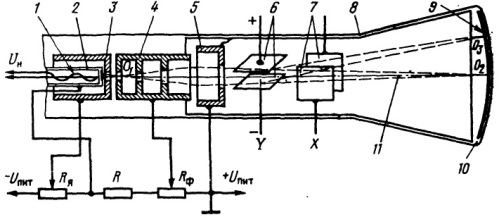

Основной частью электронного осциллографа, несомненно, является электронно-лучевая трубка - ЭЛТ. Ее устройство показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Устройство ЭЛТ

Конструктивно ЭЛТ представляет собой длинный стеклянный баллон 10 цилиндрической формы с конусообразным расширением. Дно этого расширения, являющееся экраном ЭЛТ, покрыто люминофором, который излучает видимое свечение при попадании на него электронного луча 11. Многие ЭЛТ имеют прямоугольный экран с нанесенными прямо на стекло делениями. Именно этот экран и является индикатором осциллографа.

Электронный луч формируется электронной пушкой

Подогреватель 1 нагревает катод 2, который начинает излучать электроны. В физике это явление называется термоэлектронной эмиссией. Но электроны, излучаемые катодом, далеко не улетят, просто будут садиться обратно на катод. Чтобы из этих электронов получить луч, требуется еще несколько электродов.

Это фокусирующий электрод 4 и анод 5, соединенный с аквадагом 8. Под действием электрического поля этих электродов электроны отрываются от катода, ускоряются, фокусируются в тонкий луч и устремляются к экрану, покрытому люминофором, вызывая свечение люминофора. Все вместе эти электроды называются электронной пушкой.

Достигая поверхности экрана, электронный луч не только вызывает свечение, но еще и выбивает из люминофора вторичные электроны, которые вызывают расфокусировку луча. Для удаления этих вторичных электронов и служит упомянутый выше аквадаг, который представляет собой графитовое покрытие внутренней поверхности трубки. Кроме того, аквадаг в некоторой степени экранирует луч от внешних электростатических полей. Но такой защиты оказывается недостаточно, поэтому цилиндрическую часть ЭЛТ, где расположены электроды, помещают в металлический экран из электротехнической стали или пермаллоя.

Между катодом и фокусирующим электродом располагается модулятор 3. Его назначение управлять током луча, что позволяет гасить луч во время обратного хода развертки и подсвечивать во время прямого хода. В усилительных лампах этот электрод называется управляющей сеткой. Модулятор, фокусирующий электрод и анод имеют центральные отверстия, через которые и пролетает электронный луч.

Отклоняющие пластины ЭЛТ имеет две пары отклоняющих пластин. Это пластины вертикального отклонения луча 6 - пластины Y, на которые подается исследуемый сигнал, и пластины горизонтального отклонения 7 - пластины X, на них подается напряжение горизонтальной развертки. Если отклоняющие пластины никуда не подключены, то в центре экрана ЭЛТ должна появиться светящаяся точка. На рисунке это точка О2. Естественно, что на трубку должны быть поданы напряжения питания.

Вот тут следует сделать важное замечание. Когда точка стоит на месте, никуда не двигаясь, она может попросту прожечь люминофор, и на экране ЭЛТ навсегда останется черная точка. Подобное может случиться в процессе ремонта осциллографа или при самостоятельном изготовлении простенького любительского прибора. Поэтому в таком режиме следует снизить яркость до минимума и расфокусировать луч, - все равно можно увидеть есть луч или он отсутствует.

При подаче на отклоняющие пластины некоторого напряжения луч будет отклоняться от центра экрана. На рисунке 3 луч отклоняется в точку О3. Если напряжение будет изменяться, то луч прочертит на экране прямую линию. Именно это явление и используется для создания на экране изображения исследуемого сигнала. Для получения на экране двухмерного изображения необходимо подать два сигнала: исследуемый, - подается на пластины Y, и напряжение развертки, - подается на пластины X. Можно сказать, что на экране получается график с координатными осями X и Y.

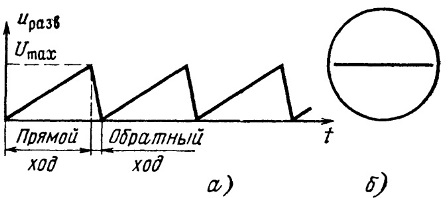

Горизонтальная развертка

Именно горизонтальная развертка формирует на экране ось X графика.

Как видно на рисунке горизонтальная развертка осуществляется пилообразным напряжением, которое можно разделить на две части: прямой и обратный ход (рис. 4а). Во время прямого хода луч равномерно перемещается по экрану слева направо, и по достижению правого края быстренько возвращается назад. Это называется обратным ходом. Во время прямого хода вырабатывается импульс подсветки, который подается на модулятор трубки, и на экране появляется светящаяся точка, рисующая горизонтальную линию (рис. 4б).

Напряжение прямого хода, как показано на рисунке 4, начинается с нуля (луч в центре экрана) и изменяется до напряжения Uмакс. Поэтому луч будет перемещаться от центра экрана до правого края, т.е. всего на половину экрана. Чтобы развертка начиналась с левого края экрана, луч смещается влево подачей на него напряжения смещения. Смещение луча регулируется ручкой, выведенной на лицевую панель.

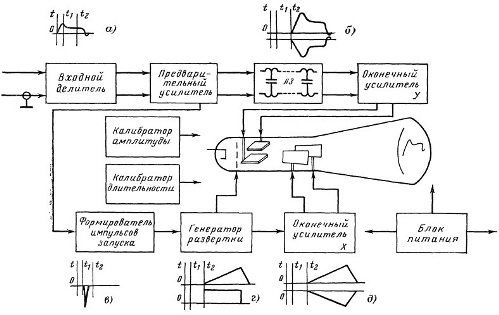

Во время обратного хода импульс подсветки заканчивается, и луч гаснет. Взаимное расположение импульса подсветки и пилообразного напряжения развертки можно увидеть на функциональной схеме осциллографа, показанной на рисунке 5. Несмотря на разнообразие принципиальных схем осциллографов, их функциональные схемы примерно одинаковы, подобны показанной на рисунке.

Рисунок 5. Функциональная схема осциллографа

Чувствительность ЭЛТ

Определяется коэффициентом отклонения, показывающим, на сколько миллиметров отклонится луч при подаче на пластины напряжения постоянного напряжения в 1В. Для различных ЭЛТ эта величина находится в пределах 0,15…2 мм/В. Получается, что подавая на отклоняющие пластины напряжение 1В, луч можно переместить луч всего на 2 мм, и это в лучшем случае. Чтобы отклонить луч на один сантиметр (10 мм), потребуется напряжение 10/2=5В. При чувствительности 0,15 мм/В для такого же перемещения понадобится уже 10/0,15=66,666В.

Поэтому для того, чтобы получить заметное отклонение луча от центра экрана исследуемый сигнал усиливается усилителем вертикального канала до нескольких десятков вольт. Такие же выходные напряжения имеет и канал горизонтального усиления, с помощью которого осуществляется развертка.

Большинство универсальных осциллографов имеют максимальную чувствительность 5мВ/см. При использовании ЭЛТ типа 8ЛО6И при входном напряжении 5мВ на отклоняющие пластины для перемещения луча на 1 см потребуется подать напряжение 8,5В. Нетрудно подсчитать, что для этого понадобится усиление более, чем в 1500 раз.

Такое усиление необходимо получить во всей полосе пропускания, и чем выше частота, тем ниже усиление, что присуще любым усилителям. Полоса пропускания характеризуется верхней частотой fверх. При этой частоте усиление канала вертикального отклонения снижается в 1,4 раза или на 3дБ. Для большинства универсальных осциллографов эта полоса составляет 5МГц.

А что будет, если частота входного сигнала превысит верхнюю частоту, например, 8…10МГц? Удастся ли ее увидеть на экране? Да, видно ее будет, но амплитуду сигнала измерить не удастся. Можно лишь убедиться в том, есть сигнал или его нет. Иногда таких сведений бывает вполне достаточно.

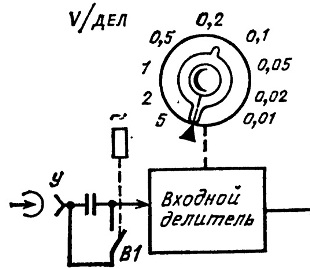

Канал вертикального отклонения. Входной делитель

Исследуемый сигнал поступает на вход канала вертикального отклонения через входной делитель, показанный на рисунке 6. Часто входной делитель называют аттенюатором.

Рисунок 6. Входной делитель канала вертикального отклонения

С помощью входного делителя появляется возможность исследования входного сигнала от нескольких милливольт до нескольких десятков вольт. В случае, когда входной сигнал превышает возможности входного делителя, применяются входные щупы с коэффициентом деления 1:10 или 1:20. Тогда предел 5В/дел становится 50В/дел или 100В/дел, что дает возможности для исследования сигналов со значительными напряжениями.

Открытый и закрытый вход

Здесь же (рисунок 6) можно видеть переключатель В1, который дает возможность подавать сигнал через конденсатор (закрытый вход) или непосредственно на вход делителя (открытый вход). При пользовании в режиме «закрытый вход» возможно исследование переменной составляющей сигнала, игнорируя его постоянную составляющую. Пояснить сказанное поможет простая схема, показанная на рисунке 7. Схема создана в программе Multisim, так что все на этих рисунках хотя и виртуально, но достаточно справедливо.

![]()

Рисунок 7. Усилительный каскад на одном транзисторе

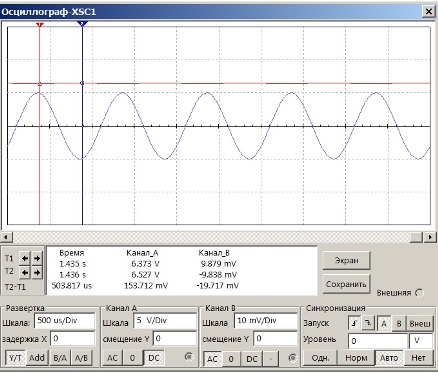

Входной сигнал амплитудой 10мВ через конденсатор C1 подается на базу транзистора Q1. Подбором резистора R2 напряжение на коллекторе транзистора устанавливается равным половине напряжения питания (в данном случае 6В), что позволяет транзистору работать в линейном (усилительном) режиме. Выходной сигнал контролируется осциллографом XSC1. На рисунке 8 показан результат измерения в режиме открытого входа, на осциллографе нажата кнопка DC (постоянный ток).

Рисунок 8. Измерения в режиме открытого входа (канал А)

Здесь можно увидеть (канал А) лишь напряжение на коллекторе транзистора, те самые 6В, о которых только что было упомянуто. Луч в канале A «взлетел» на 6В, а усиленной синусоиды на коллекторе как не бывало. Ее просто нельзя разглядеть при чувствительности канала 5V/Div. Луч канала A на рисунке показан красным цветом.

На вход B подан сигнал с генератора, на рисунке показан синим цветом. Это синусоида амплитудой 10 мВ.

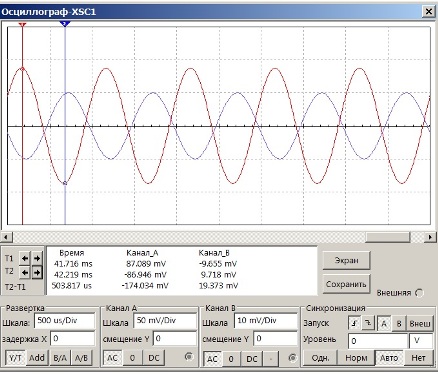

Рисунок 9. Измерения в режиме закрытого входа

Теперь нажмем в канале A кнопку AC - переменный ток, это собственно и есть закрытый вход. Здесь можно увидеть усиленный сигнал - синусоиду амплитудой 87 милливольт. Получается, что каскад на одном транзисторе усилил сигнал амплитудой 10 мВ в 8,7 раз. Цифры в прямоугольном окошке под экраном показывают напряжения и времена в местах расположения маркеров T1, T2. Подобные маркеры имеются в современных цифровых осциллографах. Вот собственно и все, что можно сказать по поводу открытых и закрытых входов. А теперь продолжим рассказ об усилителе вертикального отклонения.

Предварительный усилитель

После входного делителя, исследуемый сигнал попадает на предварительный усилитель, и, пройдя через линию задержки, поступает на оконечный усилитель канала Y (рисунок 5). После необходимого усиления сигнал поступает на вертикальные отклоняющие пластины.

Предварительный усилитель расщепляет входной сигнал на парафазные составляющие для подачи его на оконечный усилитель Y. Кроме этого, входной сигнал из предварительного усилителя подается на формирователь импульсов запуска развертки, что обеспечивает получение синхронного изображения на экране во время прямого хода развертки.

Линия задержки задерживает входной сигнал относительно начала напряжения развертки, что дает возможность наблюдать передний фронт импульса, как показано на рисунке 5 б). Некоторые осциллографы линии задержки не имеют, что, в сущности, не мешает исследованию периодических сигналов.

Канал развертки

Входной сигнал из предварительного усилителя также поступает на вход формирователя импульсов запуска развертки. Сформированный импульс запускает генератор развертки, вырабатывающий плавно нарастающее пилообразное напряжение. Скорость нарастания и период напряжения развертки выбирается переключателем «Время/дел», что дает возможность исследования входных сигналов в широком диапазоне частот.

Такая развертка называется внутренней, т.е. запуск происходит от исследуемого сигнала. Обычно осциллографы имеют переключатель запуска развертки «Внутр./Внешн.», почему-то не показанный на функциональной схеме на рисунке 5. В режиме внешнего запуска развертку можно запустить не исследуемым сигналом, а каким-то другим, от которого зависит исследуемый сигнал.

Это может быть, например, импульс запуска линии задержки. Тогда, даже с помощью однолучевого осциллографа, можно измерить временное соотношение двух сигналов. Но лучше это делать с помощью двухлучевого осциллографа, если он, конечно, есть под рукой.

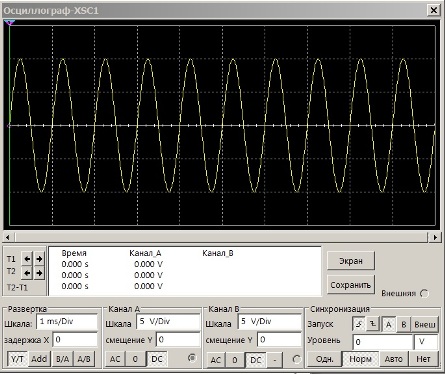

Длительность развертки следует выбирать исходя из частоты (периода) исследуемого сигнала. Предположим, что частота сигнала 1КГц, т.е. период сигнала 1мс. Изображение синусоиды при длительности развертки 1мс/дел показано на рисунке 10.

Рисунок 10

При длительности развертки 1мс/дел один период синусоиды частотой 1КГц занимает ровно одно деление шкалы по оси Y. Синхронизация развертки производится от луча A по восходящему фронту по уровню входного сигнала 0В. Поэтому синусоида на экране начинается с положительного полупериода.

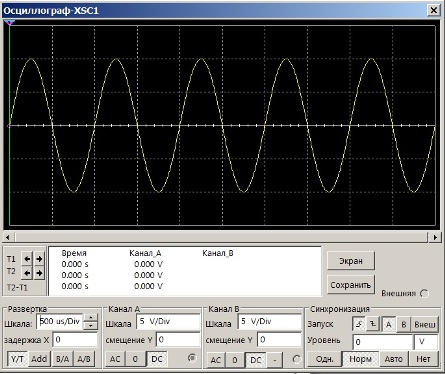

Если длительность развертки изменить на 500мкс/дел (0,5мс/дел), то один период синусоиды займет на экране два деления, как показано на рисунке 11, что, безусловно, удобней для наблюдения сигнала.

Рисунок 11

Кроме собственно пилообразного напряжения генератор развертки вырабатывает также импульс подсвета, который подается на модулятор и «зажигает» электронный луч (рис. 5 г). Длительность импульса подсвета равна длительности прямого хода луча. Во время обратного хода импульс подсвета отсутствует и луч гаснет. Если гашение луча отсутствует, на экране получится нечто непонятное: обратный ход, да еще и модулированный входным сигналом, попросту перечеркивает все полезное содержимое осциллограммы.

Пилообразное напряжение развертки поступает на оконечный усилитель канала X, расщепляется в парафазный сигнал и подается на горизонтальные отклоняющие пластины, как показано на рисунке 5 д).

Внешний вход усилителя X

На оконечный усилитель X может подаваться не только напряжение с генератора развертки, но и внешнее напряжение, что дает возможность измерения частоты и фазы сигнала с использованием фигур Лиссажу.

Рисунок 12. Фигуры Лиссажу

Но на функциональной схеме по рисунку 5 не показан переключатель входа X, также как и переключатель рода работ развертки, о котором было сказано чуть выше.

Кроме каналов X и Y осциллограф, как и любое электронное устройство, имеет блок питания. Малогабаритные осциллографы, например, С1-73, С1-101 могут работать от автомобильного аккумулятора. Кстати, для своего времени эти осциллографы были очень хороши, да и до сих пор успешно используются.

Рисунок 13. Осциллограф С1-73

Рисунок 14. Осциллограф С1-101

Внешний вид осциллографов показан на рисунках 13 и 14. Самое удивительное в том, что их до сих пор предлагают купить в интернет магазинах. Но цена такая, что дешевле купить малогабаритные цифровые осциллографы на Алиэкспресс .

Дополнительными устройствами осциллографов являются встроенные калибраторы амплитуды и развертки. Это, как правило, достаточно стабильные генераторы прямоугольных импульсов, подключая которые на вход осциллографа, с помощью подстроечных элементов можно настроить усилители X и Y. Кстати, такие калибраторы есть и у современных цифровых осциллографов.

О том, как пользоваться осциллографом, о методах и способах измерения будет рассказано в следующей статье.